安徽长江文化旅游发展带发展规划(2023—2027年)

前言

建设安徽长江文化旅游发展带是贯彻落实习近平总书记关于保护传承弘扬长江文化重要指示批示精神的重要举措。以“共抓大保护、不搞大开发”为基本遵循,保护传承弘扬好长江文化,加快长江国家文化公园建设,推进文化和旅游深度融合发展,更加彰显长江国际黄金旅游带安徽特色是长江文化旅游发展带建设的重要任务。长江安徽段流经安庆、池州、铜陵、芜湖、马鞍山五市,境内全长416公里,流域面积6.6万平方公里,过境区域地势平坦、湿地众多,自然生态环境优越,历史人文底蕴厚重,发展文化旅游具有得天独厚的基础条件。当前,全省正大力推进繁荣兴盛的文化强省和高品质旅游强省建设,着力构建“一区三圈四带”文化旅游发展空间格局,长江文化旅游发展带发展是其重要内容,编制安徽长江文化旅游发展带发展规划对促进全省文化和旅游高质量发展具有重要意义。

依据国家《长江经济带发展规划纲要》《长江文化保护传承弘扬规划》和安徽省《关于深化文旅融合彰显徽风皖韵加快建设高品质旅游强省的意见》等文件,编制本规划。规划范围包括核心区马鞍山、芜湖、铜陵、池州、安庆五市,延伸区合肥、滁州、宣城、黄山四市,共计9个地市。

第一章 发展背景第一节 发展优势

区域经济支撑带。长江安徽段沿线地市经济综合实力较强,文旅产业基础较好,辐射带动作用明显。2023年,沿线9市地区生产总值达3.2万亿元、占全省地区生产总值的68%,合肥、芜湖、黄山旅游总收入位居全省前三位,合肥、黄山、安庆旅游接待人次位居全省前三位,沿线各市“融圈进群”,深度融入合肥都市圈、南京都市圈、杭州都市圈和长三角城市群建设,经济地位日益凸显,为全省文化旅游高质量发展奠定了坚实基础。

承东启西连通带。长江安徽段东邻江苏,西接江西、湖北,既是长三角一体化发展的重要组成部分,也是中部地区崛起的桥头堡,联动东中部省市协同发展。近年来,商合杭、杭黄、宁安、合安九、池黄等一批高铁项目建成运营,沿江高铁合武段、宣绩、巢马等高铁项目加快建设,通用机场网络日益健全,池州、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆等港口码头条件日趋完善,长江安徽段链接长江经济带上下游城市的交通网络加快形成,为打造面向长三角、联动长江中游城市群的文化旅游黄金通道提供了有力支撑。

山水林城交融带。长江安徽段水网密布,湿地资源丰富,辐辏皖河、裕溪河、滁河、青弋江、水阳江、秋浦河等主要支流和巢湖、破罡湖、升金湖、大通湖、奎湖、雨山湖、太平湖等重要湖泊,坐拥菜子湖、秋浦河源、平天湖等国家级湿地公园,大龙山国家森林公园、鸡笼山国家森林公园、天井山国家森林公园、浮山国家森林公园等国家级森林公园,汇聚黄山、九华山、天柱山等名山,催生商埠水运、诗词茶道、鱼米之乡、徽商贸易等特色标识,滋养沿江城市发展,绘就了自然人文和谐共生、山水林城交融的美丽生态画卷。

多元文化荟萃带。长江安徽段文化多元,拥有凌家滩文化等为代表的史前文化,文房四宝、徽派建筑、新安医学、新安理学、新安画派等为代表的徽文化,黄梅戏、青阳腔、当涂民歌、芜湖铁画锻制技艺等为代表的非物质文化遗产,以及新四军军部旧址纪念馆、大别山烈士陵园、王稼祥纪念园等场馆传承的红色文化,工业遗产、工业博物馆、现代工厂等载体展示的工业文化,传统诗歌诗词融合茶文化形成的诗茶文化,码头、港口、古镇等承载的商埠文化,新能源汽车、量子科技、空天信息等产业发展体现的科创文化,彰显了贯通古今、典型汇聚、多元融合的长江安徽段文化特色。

第二节 发展基础

文化旅游资源禀赋优异。区域范围内拥有国家级、省级文物保护单位132、511处,国家级、省级非物质文化遗产代表性项目57、414个,省级以上历史文化名城12座、名镇15个、名村46个,中国传统村落460个,省级以上历史文化街区30家,国家一、二、三级博物馆共30家,全国红色旅游经典景区17处,省级以上旅游度假区20家,4A级以上旅游景区156家,省级以上森林公园63处,省级以上湿地公园30处。含山凌家滩、繁昌人字洞、和县猿人、东至华龙洞、巢湖银山智人等重要遗址是中华文明的重要组成部分,世界自然与文化双遗产黄山、世界文化遗产皖南古村落(西递-宏村)、世界地质公园黄山、九华山、天柱山享誉世界。

文化和生态保护力度持续加大。文化保护工作扎实推进,开展安徽省长江流域文物资源专项调查和野外调查,长江流域文物考古发掘取得重要突破,凌家滩遗址被认定为中华文明“古国时代”第一阶段标志性遗址,认定省级非遗传承基地75个、非遗工坊24个。生态环境明显提升,长江安徽段生态环境“大保护大治理大修复、强化生态优先绿色发展理念落实”专项攻坚行动大力实施,薛家洼成为打好长江生态环境保护修复攻坚战的生动缩影,2023年,长江流域国考断面水质优良比例93.8%,长江干流安徽段水质稳定在Ⅱ类优质水平。

品牌宣传推广全力开展。景区景点品质持续提升,黄山、天柱山、九华山、渡江战役纪念馆等景区景点入选长江主题国家级旅游线路。马鞍山首届长江文化论坛、首届(安徽·芜湖)长江文化艺术交流周等主题活动成功举办,安徽国际文化旅游节、第六届中国非遗传统技艺大展等节庆展会影响广泛,组织“皖美好味道·百县名小吃”“安徽人游安徽”“听故事·游安徽”等品牌活动,赴日本、泰国、越南等国开展“茶和天下·雅集”交流推介,赴美国、意大利等国开展“美好安徽迎客天下”全球推广行动计划,举办大黄山全球推广、“美好安徽与世界对话”等系列活动。

文化旅游综合实力不断增强。文化旅游产业规模发展壮大,2023年,9个市旅游总收入6543.5亿元、占全省旅游总收入76.9%,旅游人次59101.4万、占全省旅游总人次69.7%。长江不夜城、芜湖老船厂·智慧港、铜官山1978文创园、老池口历史文化街区、安庆集贤时空文创园等一批重点项目有序推进。入选国家文化和旅游消费试点城市6个,国家级夜间文化和旅游消费集聚区10个,国家工业旅游示范基地4个,国家旅游科技示范园区、全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目各1个,国家体育旅游示范基地2处。

第三节 发展环境

长江文化发展地位日益提升,促进长江文化旅游融合发展。国家高度重视保护传承弘扬长江文化,实施长江国家文化公园建设重大文化工程,印发《长江文化保护传承弘扬规划》,推动长江国际黄金旅游带建设,推出10条长江主题国家级旅游线路。促进长江文化旅游发展政策措施的持续出台,有利于发挥安徽长江文化底蕴深厚优势,保护传承弘扬长江文化,建设长江国家文化公园,做好长江文化IP,加快文化和旅游深度融合发展。

多重发展战略叠加,凸显长江文化旅游发展带区位优势。长三角一体化发展、中部地区崛起、长江经济带发展等国家战略深入实施,推动安徽与长三角地区、中部地区等长江沿岸省份以及周边国家联系更加密切,文旅交流合作渐趋频繁。打造长江国际黄金旅游带已经成为长江沿线城市的共识,有利于安徽依托沿江近海、居中靠东、承南接北的区位优势,整合沿江文旅资源,加强与其他流域、区域的文旅合作,推进长江文化旅游高水平开放。

繁荣兴盛的文化强省和高品质旅游强省建设大力推进,增强长江文化旅游发展带发展动力。安徽省委十一届五次全会提出建设繁荣兴盛的文化强省,省委省政府组织召开全省旅游高质量发展大会,出台《关于深化文旅融合彰显徽风皖韵加快建设高品质旅游强省的意见》,全面实施高品质旅游强省“六大工程”,文化旅游发展势能进一步提升。长江文化旅游发展带作为全省“一区三圈四带”文化旅游发展格局的重要组成部分、皖南国际文化旅游示范区和大黄山覆盖地,一批重大工程项目将加快实施,发展动力将持续增强。

数字技术加快发展,促进文化旅游产业打造形成新质生产力。国家数字化发展战略纵深推进,虚拟现实、人工智能、大数据、元宇宙等数字化技术快速发展,广泛影响文旅产业发展模式、业态产品、消费方式,数字经济赋能文旅产业成为重要发展趋势,极大拓展了文旅融合发展空间,为文旅产业发展注入新动力。安徽正在全力打造科技强省,加快发展数字经济,有利于创新文旅资源保护及展示方式,促进文旅创意经济、体验经济发展,进一步拉长文旅产业链、产品链、价值链,形成新质生产力,更好满足群众日益增长的多样性和个性化需求。

同时也要看到,安徽长江文化旅游发展带建设也面临诸多问题挑战。

从外部看,整体旅游消费能力较弱、行业效益普遍不高、企业内生投资动能不足等仍是旅游业可持续发展面临的挑战。新阶段市场需求与旅游消费行为偏好发生深刻变化,传统的观光旅游模式难以满足现代游客的需求,游客更加倾向于寻求独特的文化体验、个性化和品质化的文旅服务,对长江文化旅游产品创新、服务提升提出更高要求。此外,全国长江沿线城市客源市场重合度高,线型旅游资源历史功能相同或相似,加剧安徽省文化和旅游发展的区域竞争。

从自身看,优秀传统文化资源创造性转化能力相对较弱,在文旅业态、文旅线路、空间载体等要素上的长江文化特色体现不够,围绕长江IP形成系列创新性文旅融合产品服务仍显不足。市场主体实力不强,具有引领性的文旅龙头企业较少,对长江文化旅游发展的谋划仍需加强。品牌形象不够清晰,具有全国乃至国际影响力的文旅IP不多,缺乏统一的长江文化旅游品牌营销体系,安徽长江文化旅游显示度不足。旅游环境和公共服务与国际水平仍有差距,友好型旅游目的地建设需加力推进。

第二章 总体思路

第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于旅游工作重要指示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,坚持“共抓大保护、不搞大开发”,以文化和旅游深度融合发展为重点,讲好长江故事,推进长江国家文化公园(安徽段)建设,促进文旅资源合理挖掘、文旅产品创新开发、文旅产业转型升级,培育文化旅游消费新业态、新热点、新场景,强化水岸联动、城市协同、区域互动,建设具有国际竞争力和全球知名度的长江文化旅游发展带,推动文旅产业成为促进高质量发展的重要动能、富民强省的支柱产业,实现“人民保护长江、长江造福人民”的良性循环,为建设繁荣兴盛的文化强省和高品质旅游强省目标贡献力量。

第二节 基本原则

生态优先,绿色发展。坚持严守长江生态保护红线,增强爱护长江、保护长江的意识,将绿色发展理念贯穿到长江文化旅游发展带建设全过程,正确处理生态保护和文旅开发利用的关系,推动生态资源优势转化为旅游发展优势,实现产业发展与环境保护良性互动的发展新格局。

创新驱动,融合互促。坚持以文塑旅、以旅彰文,促进长江文化内涵创造性转化、创新性发展,推动文化和旅游深度融合,立足长江安徽段沿线地域特点和资源禀赋,深入实施“文旅 ”“ 文旅”战略,充分发挥大数据、云计算、人工智能等数字技术赋能作用,培育长江文化旅游发展新质生产力。

统筹协调,开放联动。坚持长江安徽段全流域文旅“一盘棋”,充分衔接长江经济带发展、长三角区域一体化发展、中部地区崛起等国家战略,强化顶层谋划、统筹布局、一体推进、特色发展,全面融入全省“一区三圈四带”旅游发展格局,实现资源共享、优势互补和品牌共塑,不断提升长江文化旅游发展带影响力。

以人为本,为民惠民。坚持以人民为中心,大力推进城乡共建、主客共享、城景共塑、文旅共生,充分发挥文化和旅游产业综合带动作用,做足文旅融合富民文章,增强优质文旅产品和服务供给水平,营造长江安徽段宜居宜业宜游良好环境,让发展成果更多惠及人民,切实提升人民群众获得感、幸福感。

第三节 战略定位

长江国际黄金旅游带重要旅游目的地。深度挖掘长江安徽段文化底蕴,串联沿线城市旅游资源,构建具有安徽特色的长江文化旅游高品质产品体系,推动文化旅游国际合作与交流,打造面向国际、彰显黄金水道魅力的高品质文化旅游目的地,擦亮“美好安徽 迎客天下”品牌底色。

长江生态保护样板区。持之以恒共抓长江大保护,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展,在体制机制建设、调查观测研究、生态保护修复与环境整治等方面开展创新实践,积极探索生态产品价值实现机制,打造长江生态文明建设示范样板,建设生态优美、环境宜人的旅游发展环境。

长江优秀传统文化传承创新示范带。以长江国家文化公园(安徽段)建设为抓手,守护长江文脉,做足做好长江文化(安徽段)研究阐释、活化转化文章,打造安徽鲜明文化标识,创新彰显安徽特色的文化产品供给,形成促进长江优秀传统文化创造性转化、创新性发展示范做法。

长江流域文化旅游联动发展实践地。深化体制机制改革,稳步推进文旅发展利益共同体建设,构建长江安徽段沿江城市之间、长江安徽段与长江上下游地区、安徽省内其他地区文旅联动发展机制,创新促进政策统一、规则一致、执行协同,实现文旅产业资源共享、联动共建、合作共赢。

全省文旅促进共同富裕先行区。充分发挥文化和旅游业在推进新型城镇化、乡村全面振兴方面的功能作用,激发人民群众广泛参与文旅发展的内在动力,共建共享美丽城市、美好生活,实现文旅兴城、文旅富民,先试先行绘就长江文化旅游发展带共同富裕美好图景。

第四节 发展目标

到2027年,长江文化旅游发展带国际影响力持续扩大,形成一批文化传承创新和生态保护示范性成果,长江安徽段文旅品牌吸引力进一步增强,文旅发展利益共同体加快建立,与长江上下游生态共治、资源共享、全域共建、合作共赢水平进一步提升,文化旅游成为长江安徽段沿线城市高质量发展的重要推动力。

生态和文化保护价值不断升华。生态保护和资源利用更加科学,自然资源、资产、资本之间的转换通道更加顺畅,形成滨江公园、城郊湿地、沿江绿道等一批丰富多彩的优质生态产品供给区,营造良好的生态环境。长江文化保护传承利用体系更加完善,长江国家文化公园(安徽段)建设成果显著,长江文化成为安徽标志性文化符号和鲜明的文化标识,长江文化赋能旅游发展作用更加凸显。

文化旅游产业规模稳步扩大。市场发展繁荣有序,引育一批规模大、活力强的市场主体,创新一批融合发展的业态产品,建设一批高能级的重点项目,谋划一批联动发展的精品线路,旅游总收入、旅游人次持续提升。

文化旅游影响力持续增强。长江文化旅游发展带美誉度不断提升,创建一批有影响力的长江文化旅游发展典型示范,打造一批近悦远来的文旅地标,涌现出一批具有较高知名度的消费新市场,联动发展体制机制建立健全,推出更多具有国际国内重大影响力的文旅交流合作品牌项目。

文化旅游促进共同富裕作用日益彰显。文化旅游业对国民经济增长的支撑和带动作用显著增强,行业税收收入对地方财政收入贡献率逐步提高,拉动就业和促进居民增收能力效果明显。有力促进乡村振兴、城乡区域协调发展,文化旅游业发展成果更好地为全民共享。

第五节 发展格局

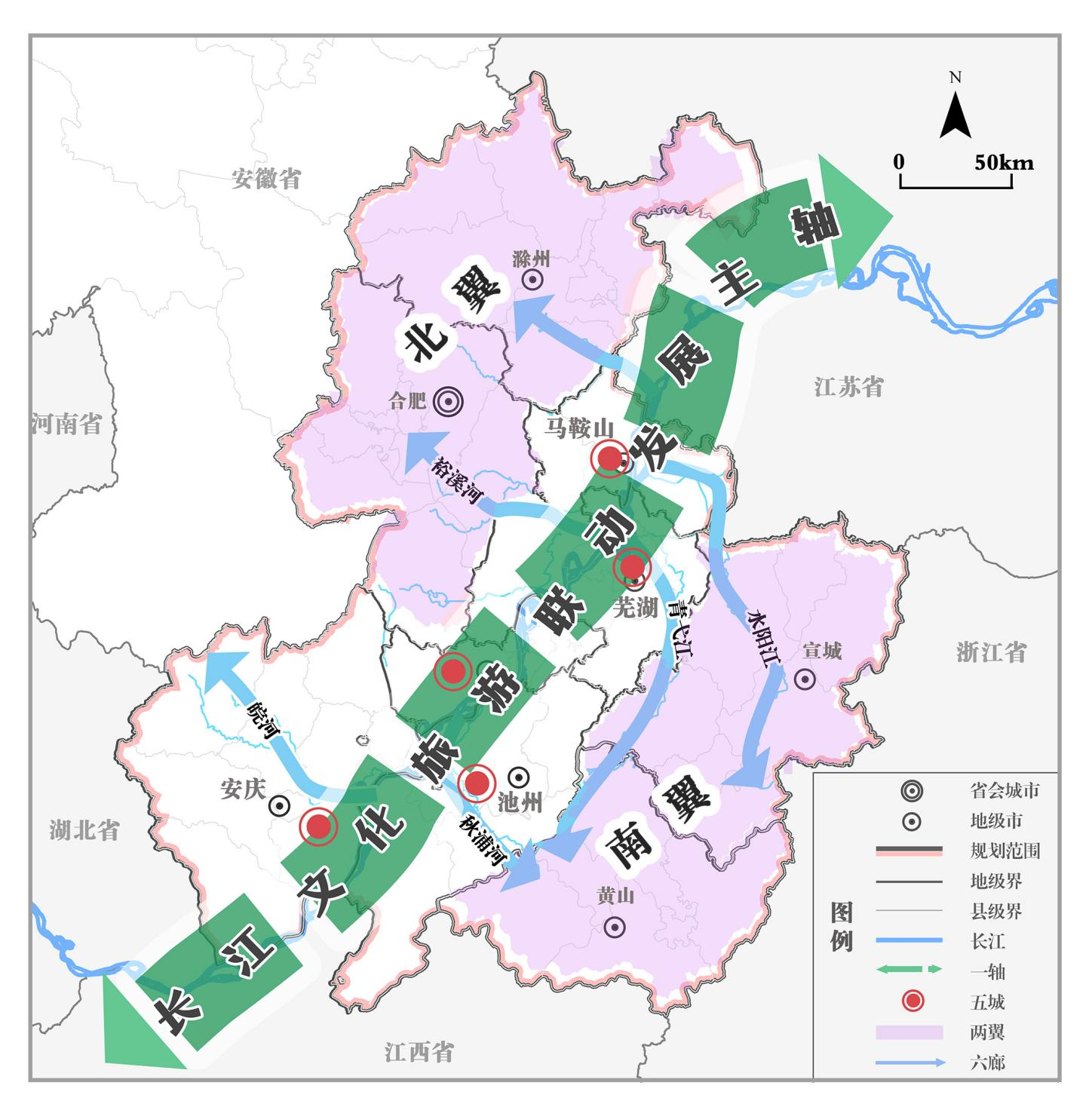

以长江安徽段干流沿线五市为核心,辐射长江安徽段流域其他四市,结合文化旅游资源分布、产业发展基础,依托地理空间和区位特点,科学统筹全域文旅发展,突出长江文化旅游发展主轴联动作用,引领沿江城市文化旅游发展,着力构建“一轴五城两翼六廊”发展格局。

一轴。即长江文化旅游联动发展主轴。以长江安徽段沿线五个核心城市为载体,充分发挥长江水道实体连接作用,依托长江国家文化公园(安徽段)建设,促进沿岸景区景点打造,加强水陆联动。充分发挥安庆、马鞍山作为长江安徽段出入口作用,强化和长江江西段、湖北段、江苏段的链接,深化芜湖、池州、铜陵长江安徽段沿线旅游目的地城市建设,加强核心城市与合肥、滁州、宣城、黄山等市联动,推动长江文化旅游发展带沿线各市协同发展。

五城。支持五大核心城市发挥特色自然资源和文化优势,依托高品质景区景点,错位发展文旅业态,谋划长江主题文旅项目,形成文旅发展新质生产力。

——马鞍山。打好“生态诗意”牌,依托采石矶景区、薛家洼生态园、长江不夜城等,发挥生态蝶变、李白文化等优势,重点发展生态观光、工业旅游、诗歌文化旅游等业态。

——芜湖。打好“欢乐创意”牌,依托十里江湾、龙窝湖湿地公园、芜湖方特旅游区等,发挥创新创意等优势,重点发展休闲娱乐、创意文化、低空旅游等业态。

——铜陵。打好“文化铜都”牌,依托永泉旅游度假区、铜陵市博物馆、大通古镇等,发挥青铜文化、商埠古镇文化等优势,重点发展铜文化研学、度假康养、文化旅游等业态。

——池州。打好“生态康养”牌,依托九华山风景区、牯牛降景区、仙寓山景区等,发挥富硒、养生文化等优势,重点发展会议会展、运动休闲、康养度假等业态。

——安庆。打好“历史文化”牌,依托天柱山风景区、菱湖风景区、五千年文博园等,发挥历史文化名城等优势,重点发展文化旅游、研学旅游、场景演绎等业态。

两翼。即以合肥、滁州为代表的北翼和以黄山、宣城为代表的南翼。扩大合肥省会城市综合交通集散优势,打造长江文化旅游发展带集散中心,加强与合肥都市科创文化休闲旅游圈衔接,实现“圈-带”联动发展;依托滁州区位优势,推动其成为融入南京都市圈、长三角城市群皖苏链接的重要节点。发挥黄山作为世界级旅游目的地建设主阵地及皖浙闽赣四省通衢优势,加强长江文化旅游发展带与皖南国际文化旅游示范区、大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设合作,实现“区-带”融合发展,以黄山和宣城为关键节点,加强与上海、杭州等都市圈链接,促进区位优势转化为发展优势。

六廊。即以长江安徽段北侧滁河、裕溪河、皖河,南侧水阳江、青弋江、秋浦河为代表的主要支流。依托长江生态廊道提升工程,持续推进沿线生态保护,串联沿线特色景区景点,融合沿线重要河流湖泊、特色村镇等,打造滨水休闲观光廊道、旅游风景道,强化生态观光、乡村旅游、休闲运动、摄影娱乐等旅游功能,实现不同支流因地制宜、特色发展,成为长江文化旅游发展带拓展至城-县-乡(镇)-村旅游空间的重要廊道。

第三章 共筑长江生态长廊

坚守生态底色,持续夯实生态环境基础,加强长江流域生态环境保护和修复,打造水清岸绿、城乡共美、人与自然和谐共生的生态廊道,促进生态资源转化为文化旅游发展优势,实现长江生态保护与文化旅游融合发展。

第一节 强化生态保护修复

持续深化水环境综合治理,全面推动长江入河排污口排查、监测、溯源和整治试点,重点加强截污治污工作。强化重要湖泊生态环境保护修复,持续开展河湖水生植被恢复、氮磷通量监测等试点。扎实推进水生生物多样性恢复,持续实施长江鲟、中华鲟、长江江豚等珍稀濒危物种拯救行动计划,加强铜陵淡水豚国家级自然保护区、安庆西江长江江豚迁地保护基地等建设。严格落实长江“十年禁渔”,科学评估长江禁渔和物种保护成效,规范开展水生生物增殖放流。加强水生生物保护执法监管,定期组织开展专项执法行动,依法严惩破坏生态环境的违法行为。

第二节 优化美丽岸线建设

严格河道管理范围内建设项目管理制度,严禁非法侵占河湖水域岸线。推进长江安徽段河湖库岸线保护与科学利用,合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线,落实分区风貌设计,提高岸线利用效率。结合河道整治等工程推进河湖岸线修复,纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化。实施岸线及滨江区域环境治理,持续提升长江生态廊道,开展天然林保护、长江两岸造林绿化,完成沿江两岸废弃露天矿山生态修复,全面建成沿江绿化带。加快推动岸线绿化、美化、彩化、亮化,打造“堤外生态绿化带、堤内园林景观带”的长江安徽段风光带。

第三节 打造生态风景廊道

依托交通布局,加强长江安徽段沿线各类文化旅游资源有机衔接,强化沿线主题景观、人文景观、自然景观空间营造,加快推进生态公园、湿地公园建设,打造沿江国家森林城市群,拓展沿岸生态旅游空间。持续推进皖浙1号线、世界遗产风景道、皖南川藏线、江淮分水岭等旅游风景道提质升级,加快打造一批生态环境优美的滨江旅游风景道。改造提升滨江沿岸公共空间,加强沿江绿道建设,布局临水台阶、栈道栈桥、亲水平台等设施,打造集自然生态、亲水互动、旅游休闲于一体的活力节点。完善城市绿色基础设施,串联沿线公园、文化旅游设施、商业地块及社区,实现空间融合、功能共享。

第四章 加大长江文化保护传承弘扬力度

立足长江安徽段深厚的文化优势,系统阐发长江文化时代价值,运用丰富多样的艺术形式,高水平、高质量展示长江文明,活化展示长江文化。

第一节 加强长江文物和文化资源保护

深入开展长江文物和文化研究。结合中华文明探源工程、“考古中国”等国家重大工程,加快推进含山凌家滩遗址、繁昌人字洞遗址、潜山薛家岗遗址、东至华龙洞等考古发掘工作。深入开展考古资源调查,组织形式多样的学术交流活动,挖掘长江安徽段沿线遗址遗迹、文物遗存等蕴含的文化价值,拓展丰富长江考古与文化学术研究成果。加强长江文化孕育、演进和发展规律研究,梳理长江文化脉络,促进长江文化内涵融入城市精神和文化品牌建设。

强化长江文物和文化保护管理。持续开展长江流域文物和文化史料调查征集,推进抢救性与预防性保护。建立长江文物资源数据库,积极参与国家重点地区考古标本库房建设。加强世界文化遗产保护传承,支持凌家滩遗址、明中都城墙、“万里茶道”祁门点段等申报世界文化遗产。严格长江沿线非物质文化遗产保护,建立健全非物质文化遗产分类保护制度,实施国家级、省级传承人记录工程,支持黄梅戏、文房四宝、徽州三雕等特色项目传承基地、非遗工坊、非遗馆建设,持续建设好国家级徽州文化生态保护区、省级宣纸文化生态保护区和安庆戏剧文化生态保护区。深入实施徽州古建筑保护利用工程,严格按照要求修缮古建筑群,最大程度保护徽派古建筑原始风貌。

第二节 提升文物和文化展示水平

创作文艺精品。实施戏剧创作孵化计划、舞台艺术优秀节目扶持计划等,实施黄梅戏曲本典藏工程,加强长江题材文艺作品创作。鼓励、支持长江流域城市积极争取国家艺术基金扶持,提升长江文化文艺作品质量。鼓励影视动漫、数字游戏等领域企业打造一批富有地域特色的长江文化精品IP,推动长江文化在游戏、电影、设计、教育和广告等领域创新应用。引导文艺工作者围绕长江历史文化、风土民情、人文典故等,创作更多人民群众喜闻乐见的文艺作品。积极推荐长江题材优秀作品申报省级、国家级奖项评选及展演展示活动,推动长江题材优秀作品融入各类文旅空间。

推进文艺展演展示。支持国有文艺院团、国有剧场、企业、社会组织与民间团体精准选题、精细创作,打造一批长江主题文化演艺产品。发动更多文物考古、社科学者积极参与长江文化题材文化演艺产品制作和大众传播。大力推动文艺演出进景区、进街区、进文旅综合体,加大戏曲等文艺活动进校园、进乡村力度,推出系列“小而精、小而优、小而特”的演艺项目,支持5A级旅游景区、旅游度假区创新打造常态化演艺项目。推动长江沿线剧场、院线组成联盟,搭建公益性展演平台,促进优秀作品走进群众。组织“看演出·游安徽”活动,支持各地因地制宜推出一批看演出主题旅游线路。

建设展陈空间。谋划打造“安徽长江文化对外窗口”“地市长江文化开放客厅”“长江文化驿站”等长江文化展陈空间体系,实现安徽长江文化系统展示、地市长江文化特色展示、节点空间独立展示。建设长江文化公园(安徽段)核心文化标识展示园,推动长江文化与长江国家文化公园(安徽段)主题展示、文旅融合活动深度融合。梳理建筑文物、遗迹遗址等物质载体以及语言风俗、传统技艺、故事传说等非物质载体中的“长江记忆”,将长江文化融入城市展览馆,鼓励建设高品质长江主题博物馆、文化馆、名人馆等,引导民营展陈设施、私人藏品展览对公众开放。加大数字化技术应用,培育数字化文物体验产品,推进中国数字铜博物馆等公共文化设施展馆数字化升级。依托博物馆联盟等平台,积极开展长江流域馆际交流与合作。

|

专栏1 文化保护传承弘扬工程 |

|

文物和文化遗产保护利用工程。重点推进安庆市国家历史文化名城保护利用、铜陵市大通古镇改造提升、芜湖古城建设、铜陵市枞阳上码头古城、无为市中国传统村落(国家级)保护利用提升、芜湖市百年历史建筑复活计划、黄山市祁门县“万里茶道”历史风貌保护与提升工程等项目建设,持续加强皖南古村落等世界文化遗产保护。 考古遗址公园建设工程。加快凌家滩、繁昌窑等国家考古遗址公园建设,重点推进薛家岗遗址文化公园、大铜官山矿山公园等项目建设,支持薛家岗遗址、大工山-凤凰山铜矿遗址等创建国家考古遗址公园。 非物质文化遗产保护利用工程。推动符合条件的非遗资源纳入省、市、县非遗代表性项目名录体系,实施传统戏剧抢救行动,推动文房四宝、芜湖铁画、徽菜、徽茶、中医药等传统技艺传承创新,争创国家传统工艺高质量传承发展示范区。 展陈体系建设工程。改造升级展陈场馆,重点推进凌家滩遗址博物馆、芜湖市公共文化艺术中心、中国数字铜博物馆等文博场馆数字化升级项目以及青阳县、宿松县、凤阳县博物馆展陈提升等项目建设。 |

第五章 创新长江高品质文旅产品供给

立足长江安徽段优质生态、文化资源,做足长江特色水文章,丰富“看长江”“游长江”“研长江”等文化旅游形式,大力发展休闲度假旅游,统筹推进城市、乡村旅游发展,促进文旅融合产品创新,打造长江高品质文旅产品体系。

第一节 打造特色水上文化旅游产品

发展水上观光旅游。依托长江沿线河流、湖泊、水库等资源,推出一批高品质水上休闲观光精品航线。因地制宜发展邮轮观光、轮渡休闲观光等水上旅游产品,谋划推出省内专线游、省外联动游路线。鼓励探索利用废旧、淘汰邮轮打造泊岸型邮轮酒店,配套发展特色餐饮、演艺等文化休闲娱乐活动。支持开发观光游、深度游、定制游等水岸联动产品,鼓励游船和滨江景点推出联票活动,推动水陆旅游联动发展。

发展水上运动旅游。扩大长江水上运动产品供给,积极发展皮划艇、赛艇、摩托艇、龙舟、漂流、帆船、桨板等多元水上运动项目,打造长江安徽段水上运动旅游带。加强与运动协会、俱乐部联盟等组织的合作,开发不同级别、不同类型的水上运动赛事,支持宣城市、芜湖市、池州市依托裕溪河、青弋江、秋浦河,发展龙舟赛、游泳赛等水上运动品牌赛事。支持水上运动与传统民俗节庆活动融合发展,打造一批水上运动节、水上嘉年华等知名节庆活动品牌。

发展水文化体验旅游。推进沿线重点水利设施与旅游融合发展,提升引江济淮等标志性水利工程保护展示水平,发展水利研学旅游。依托大通水文站、芜湖水文站等重点水文站,开发长江安徽段水文特色体验产品。探索推出水上主题沉浸式实景剧演艺演出,策划长江主题水幕秀、水上光影展示、水上文旅演艺等产品,积极谋划水上文化主题节庆活动。

第二节 大力发展文化遗产旅游产品

发展非遗旅游。加强非遗代表性项目梳理,为旅游发展提供非遗资源。深入实施非遗进景区行动,鼓励旅游景区、度假区、休闲街区嵌入非遗元素,开展传统表演艺术类非遗展演,推出非遗研学游、非遗演艺游等“非遗 旅游”产品。开展非遗主题精品线路评选活动,持续发布非遗主题旅游精品线路。支持企业结合特色非遗元素,开发一批手办、伴手礼等非遗文创及周边产品,制作非物质文化遗产导游词、宣传册、宣传视频等,提升非遗产品吸引力。

发展文物遗产旅游。合理开发利用文物资源,加快文物遗产融入文旅标识、进入景观序列、植入体验项目。推动考古遗址公园、古村落、古建筑、文化主题公园等文物和旅游融合发展载体纳入长江文化旅游线路、融入景区景点,发展研学旅游、沉浸式文化体验旅游、休闲旅游。创新运用新技术,推动文物遗产发掘、保护过程的数字化展示,增强文物遗产展示的故事性,提升旅游体验感。支持文物遗产旅游与音乐、戏曲、舞蹈、教育、商业等领域融合发展,打造兼具文物和旅游特色的新业态、新主体、新模式。推进红色旅游、旅游演艺、历史遗迹旅游、考古主题公园等已有融合发展业态提质升级,支持开发文物遗产与文化创意、休闲度假等业态融合的文旅产品。

第三节 做大做强滨江城市文旅产品

发展城市旅游。围绕城市商圈、商业综合体,大力发展首店经济、节庆经济,打造一批国家级、省级旅游休闲街区。打响长江安徽段沿线国家历史文化名城“金字”招牌,依托历史和文化遗产,发展历史遗址遗迹游、民俗文化体验游、历史文化研学游等多元业态,推进各类古城业态提升。依托城市“图文博美”等公共文化场所,大力发展研学社教体验旅游。激发城市夜间文旅消费潜力,培育特色夜间店铺、夜间集市、夜间景区,开发夜游产品,打造一批夜间文化和旅游消费集聚区。积极发展城市演艺产品,鼓励创作长江文化特色影视作品,深入挖掘李白、杜牧等历代名人行迹,开发“跟着短剧去旅行”项目。引导各市在城市规划建设中充分应用美术、艺术、潮玩元素,塑造历史文化街区、中央商务区、滨水活动区等特色风貌。建设骑行道、游憩道、郊野公园等休闲空间,培育一批城市“微度假”“微旅游”空间。

发展乡村旅游。深入实施乡村旅游精品示范工程,打响“皖美休闲旅游乡村”品牌。推动“皖美好味道·百县名小吃”融入乡村,深入挖掘徽菜文化内涵和市场价值,创新开发具有地方特色的乡村旅游美食菜品,推动“皖美休闲旅游乡村”至少打造一道招牌农家菜、一桌特色农家宴,创建美食主题村。鼓励支持资源禀赋好、基础设施完善、带动效益强的乡村旅游经营单位创建3A级以上景区、旅游度假区。优化乡村民宿布局,推广“一宅两院”“农舍经济”等民宿发展模式,对标国家旅游等级民宿、“皖美民宿”等标准,提升民宿品质和服务,推动“民宿 ”产业发展,高质量发展民宿集群。

第四节 创新开发文旅融合产品

开发“文旅 康养”融合产品。开发利用沿江森林温泉、湖泊湿地、中医药、乡村农业等资源,丰富森林康养、温泉养生、医疗健康、美容养颜、康养膳食等康养产品。支持养生文化、体育运动与康养旅游融合发展。推动休闲度假康养旅游发展,建设休闲度假型养老养生旅游基地,打造休闲避暑旅游胜地。积极发展银发经济,推行长三角区域异地养老、候鸟式养老、疗养式养老、田园式养老等旅居养老模式。推动大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设,聚焦“中医药 医美 康养”,加大智慧化康养产品供给,大力发展高端体检、健康管理、医疗服务、中医养生保健、特色康养等医疗健康产品服务,联合打响大黄山医疗康养品牌。

开发“文旅 工业”融合产品。因地制宜改造利用老旧厂房、特色园区、仓库等设施,活化芜湖造船厂、宝武马钢厂、铜陵铜矿遗址、池州润思祁红老茶厂、安庆白鳍豚水泥厂、歙县老胡开文墨厂等资源,开发建设工业遗产主题公园、工业文化博物馆、城市工业景区、虚拟展览馆、生产工艺体验馆等工业旅游核心景点,打造一批沉浸式、体验式、互动式工业旅游场景。建设一批生产观光游、厂区体验游、工业研学游等工业旅游新地标,打造工业遗产保护利用示范性工程,积极申报国家工业旅游示范基地。

开发“文旅 研学”融合产品。组织马鞍山、芜湖、铜陵、池州、安庆等地举办“守护美丽长江主题研学旅游活动”,支持黄山市举办全域研学旅游活动,建设长江研学旅游示范基地。做强红色文化研学游,支持建设一批爱国主义教育基地、革命文化研学基地,打造红色旅游融合发展示范区。发展生态科普研学旅游,开展长江生态环境保护、生物多样性、节能减排、绿色消费等生态环境教育研学活动,鼓励有条件企业和单位建设长江生态体验博物馆、长江水生生物保护展示中心等场馆。

开发“文旅 体育”融合产品。鼓励体育场馆、体育公园、体育特色小镇、体育产业基地等融入旅游休闲功能,丰富旅游景区、度假区体育运动项目,创建国家体育旅游示范基地。促进户外运动与旅游融合,以自驾、徒步、马拉松、骑行等项目串联景区景点,推动漂流、冰雪运动等户外运动发展成为旅游产品。持续举办“中国·皖美山水”系列赛、长三角绿水青山运动会、汽车(房车)集结赛、汽车嘉年华等体育赛事活动,促进体育赛事进景区、进街区、进商圈,培育“跟着赛事去旅行”品牌项目。

开发“文旅 科技”融合产品。实施数字赋能行动,加强5G、云计算、物联网、虚拟现实(VR)等技术在文旅领域应用,充分发挥人工智能大模型等先进科技、通用航空器和邮轮游艇等高端装备制造赋能文旅产品发展的作用。积极培育云旅游、云演艺、云娱乐、云直播、云展览等新业态,发展线上数字化体验产品,支持景区景点打造沉浸式产品体验场景,探索利用区块链技术,升级文旅商业模式。发展科创科普游,支持合肥、芜湖等依托科技创新展馆、科普教育基地、科技企业、科研机构等载体,打造精品路线,开发研学课程,拓展体验空间,建设一批旅游科技示范园区,打造科创科普游目的地。

|

专栏2 文旅产品谋划工程 |

|

水上旅游路线开发工程。支持各地引进培育邮轮公司,打造省内邮轮专线,串联安庆天柱山、池州九华山、铜陵大通古镇、芜湖古城、马鞍山采石矶等重点景区,以重点景区辐射周边景区,发展以重点景区为核心、特色文化为主线的城市深度游。鼓励长江安徽段沿线地市加强省外邮轮合作,支持有条件的地市融入省外水上旅游路线,加大池州与武汉、上海等地邮轮合作力度,提高沿线邮轮停靠频次,推动马鞍山与南京省际短途游线落地。 城市旅游提升工程。重点推进安庆古城街区历史文化街区、池州贵池区皖南民宿文化街区、安庆大南门特色文化街、芜湖中山路步行街升级改造、池州皖南国际会展城、芜湖滨江1876夜市街区、黄山谭家桥商业中心、和县历史文化名城-陋室文化街区更新保护等项目建设。 乡村旅游重点工程。重点推进安庆宜秀区花溪茶谷文旅、马鞍山滨江田园综合体、芜湖鸠兹湾艺创共富乡村、池州贵池区金碧田生态农业旅游综合体、池州罗城文旅田园综合体、安徽青阳知微堂度假村、安庆长风沙番茄谷三产融合项目一产二期、太湖县桥水汀文旅体综合建设项目、岳西“大石关”农文旅融合示范区项目(一期)、马鞍山乡村振兴示范片区(临湖片区)等项目建设。 “文旅+”产业融合工程。“文旅+康养”:重点推进天柱山国际康养小镇、池州杏花村智慧康疗小镇一期、岳西国际养生文化产业园、石台硒水文化康养产业园、青阳徽苑文化展示和康养中心、青阳礼貌山旅游、莲花山文旅康养综合开发、池州象山文旅康养休闲度假建设、石台硒乡·桃花源、黄山域见国际旅游度假区等项目建设;“文旅+工业”:重点推进安庆集贤时空文创园、潜山源潭刷业小镇、芜湖老船厂·智慧港、铜陵铜工业文化产业园、江南铜谷风景道、南陵县团结湖邮谷科技岛文旅等项目建设;“文旅+研学”:重点推进黄山市岩寺新四军军部旧址纪念馆旅游综合能力提升、马鞍山粤军工嘉年华、铜陵白姜文化产业园、安庆迎江区长风沙花溪谷、铜陵江南解放第一城文化公园等项目建设;“文旅+体育”:重点推进潜山水吼运动休闲小镇、芜湖外龙窝湖湿地自然公园等项目建设。 |

第五节 培育拓展文旅新兴产品

发展节庆展会旅游。支持各地围绕长江主题打造一批影响力大、美誉度高的节庆品牌,高质量办好安徽国际文化旅游节、中国非物质文化遗产传统技艺大展、中国(安庆)黄梅戏艺术节、李白诗歌节、长江文化艺术交流周等节庆活动。组织参加国家特色旅游博览会等活动,积极申办全球知名展会、全国性行业展览和会议活动。推进节庆展会与旅游、休闲、娱乐、餐饮等产业有效衔接,实现以节兴旅、以会促旅。

发展自驾旅游。加快发展“落地自驾”旅游服务模式,围绕机场、高铁站、汽车站、港口码头等交通运输枢纽集聚一批汽车租赁服务企业,推动租车服务与公共交通无缝对接。构建以房车营地、帐篷营地、特色主题营地等为重点的特色自驾营地产品体系,支持潜山中联天柱山露营地、泾县月亮湾露营地、途居黄山露营地、黄山月潭湖露营地等建成知名自驾营地。鼓励自驾营地组织家庭露营、青少年营地、主题自驾等活动,培育以文化旅游、生态保护等为主题的亲子、家庭户外休闲趣味项目。持续打响“驾游安徽”品牌,支持各地推出一批自驾游精品线路,建设一批4C以上自驾车旅居车营地,培育一批国家级自驾游目的地。

发展摄影旅游。依托长江沿线山水林草、村落田园、民风民俗、节庆展赛等资源,大力发展摄影旅游,打造摄影旅游精品路线。实施“最佳摄影点”创建工程,推出一批风光摄影、文化摄影、科技摄影、工业摄影、乡村摄影等网红打卡点。积极发展地方特色旅拍服务,引进培育专业摄影工作室,鼓励开设摄影文化主题酒店、民宿。加强摄影报刊、摄影协会、摄影企业的交流合作,举办有国际影响力的摄影主题赛事活动。

发展低空旅游。支持地市依托沿线山水资源优势,谋划低空旅游项目,加快建设低空短途航线,开发连接景区、度假区、主题公园的低空旅游航线。支持芜湖湾沚区等地发展低空旅游产品,加快发展低空观光、低空运动、航拍摄影、航空表演、私人飞行等低空旅游业态,鼓励有条件的旅游景区开发飞机跳伞、热气球、滑翔伞、航空模型运动等项目,农林业发达地区开展空中农业观光,沿江城市开展水上航空活动。鼓励合肥骆岗公园、芜湖国家通用航空产业综合示范区、安庆(岳西)国家民用无人驾驶航空试验区等依托无人机资源,探索无人机竞速等低空飞行赛事,积极开展低空节庆会展活动。

第六章 做强长江现代文旅产业体系

聚焦文旅产业提质升级,增强市场主体发展实力,提升景区景点载体建设水平,强化产业配套服务功能,激发文旅消费市场活力,推动形成“主体强、载体优、配套全、消费兴”的现代文旅产业体系。

第一节 培育壮大市场主体

加强大型文旅企业引培。全面摸排长江安徽段文旅龙头企业和重点企业,建立文旅企业提升培育清单,加强文旅企业发展分类指引。深入开展长江沿线文旅企业个转企、企转规、规转股、股转上、企上网“四转一上”工程,鼓励文旅企业通过兼并重组、品牌输出、连锁经营、投资合作、融资上市等渠道做大做强,培育一批根植安徽、以长江文化旅游为主业、拥有自主品牌和核心竞争力的大企业。加强国内外文旅企业合作,通过产业链招引、活动招引、结对招引等方式,高标准引进培育一批链主企业、细分领域头部企业、跨国公司等大型文旅企业集团,辐射带动长江文化旅游发展带文旅产业上下游和相关产业链集成联动发展,打造长江文旅产业集群。

扶持涉旅市场主体繁荣发展。积极打造中小微旅游企业孵化平台,推动长江沿线旅游电子商务、旅游专营机构、特色旅游企业等各类中小微企业向“专精特新”升级,培育一批“小而精、小而特、小而优、小而新”的单项冠军。引导旅行社围绕长江主题国家级旅游线路安徽段入选景区、长江文化旅游发展带沿线高品质景区,优化拓展长江文化旅游产品供给,加强线上流量与线下市场相互转化,增强旅行社发展活力。鼓励通过加大技术研发、产品设计、检验检测、质量追溯、营销推广等支持服务力度,推动开展旅游接待、传统手工艺制作、土特产品销售、特色餐饮服务的“特色”类个体工商户发展,打造一批具有长江特色的文旅知名小店、网红店铺。鼓励金融机构为旅行社、在线旅游企业提供贷款优惠和特色保险产品,扶持企业发展。

推进国有景区和涉旅企业改革创新。深入推进国有旅游景区所有权、管理权、经营权“三权分置”,探索构建权责分明、运转高效的“景区 公司”市场化管理运营体系。深化国有文旅企业混合所有制改革,通过资产划转、资本注入等方式引导资源要素集聚,推动长江沿线各市打造综合实力强劲、带动能力突出的文旅投资运营平台,促进国有文旅企业发展壮大、转型升级。鼓励国有文旅企业聚焦主责主业,谋划招引建设具有长江特色的优质项目,开发创新型文旅产品。摸排国有企业投资的停工停业及低效旅游项目,稳妥有序推进盘活工作,提升企业投资效能。支持优质国有企业组建文化旅游联盟,发挥各自资源、品牌、渠道及人才优势,统一开展策划、服务、采购、推广等活动。

第二节 做优景区产业载体

加快景区景点开发。鼓励各地深入挖掘历史文化、民俗特色等优势优质资源,丰富文旅产业发展载体,加快建设芜湖古城、池州·九华诗城、石台秋浦河文旅综合体、铜陵羊山矶公园等项目。引进、培育旅游景区和度假区运营公司,盘活现有低品质景区空间,从资源、业态、管理、人才、服务、项目等方面因类施策,合理利用市场手段,创新文化旅游产品供给。

打造品牌景区景点。支持石台牯牛降景区等有条件景区创建5A级旅游景区,指导合肥包公故里景区、岳西县飞旗寨旅游景区、铜官山1978文创园等创建4A级景区。支持东九华旅游度假区、天悦湾温泉康养度假区、齐云山生态文化旅游度假区等申报国家级旅游度假区,支持仙寓山旅游度假区、秋浦河源旅游度假区、红杨旅游度假区、青龙湾原生态旅游度假区等建设省级旅游度假区。

实施“百景提升”工程。开展“一景一案”改造提升,推进“微改造、精提升”,建设一批主题风格突出、度假设施齐备、配套服务完善、休闲活动丰富、运营管理高效的高品质旅游景区。组织开展最干净景区景点、旅游乡村评选,推动景区景点及旅游乡村服务质量提档升级,提高游客旅游舒适度和体验感。重点支持黄山风景区、九华山风景区、天柱山风景区、长江采石矶文化生态旅游区等5A级景区升级改造,在丰富内涵、业态创新、智慧服务、运营能力以及消费升级等方面迭代升级,打造富有文化底蕴的世界级景区。

第三节 发展文旅配套产业

培育高端文旅装备。加快游乐演艺装备、康养智能装备等文旅制造业发展,加大长江水上邮轮游艇类、低空飞行器类、露营房车类等装备制造研发力度,推动VR/AR等可穿戴设备、激光/全息投影等新型显示设备、交互式触摸屏设备等发展,支持企业研发数智化旅游相关物联网传感器和智能设备。推进观光游览设施、游乐设施、演艺设备等文旅设备更新提升,促进智能管理服务设备、沉浸式体验设备等智慧文旅改造提升。

发展皖美特色餐饮。大力弘扬长江安徽段饮食文化,持续推进“新徽菜·名徽厨”行动,推深做实“皖美好味道·百县名小吃”“江淮美食节”活动。聚焦“皖美味道”,打造美食消费新场景,创新推出特色主题文化餐饮,鼓励开发绿色食品和农家美食,发展特色乡村田园餐厅。结合沿线休闲游憩空间、特色街区,建设一批以合肥罍街、黄山黎阳in巷、芜湖鸠兹古镇、滁州宋城美食街等为代表的美食休闲街区。

提高住宿接待水平。加快引进国际高端连锁酒店,推进精品民宿客栈建设,鼓励新建新评、升级改造星级饭店和乡村酒店,推动高档酒店国际化、星级酒店品牌化、经济型酒店连锁化、乡村民宿品质化、度假酒店主题化发展。持续开展“皖美名宿”等级评定,鼓励发展“民宿 ”新业态。支持各地探索农户自主经营、“公司 农户”“合作社 农户”“创客 农户”“公司 村集体经济组织 农户”等民宿发展模式,打造旅游民宿集群。

创新打造旅游商品。鼓励具备条件的旅游景区、文博单位采取合作、授权、独立开发等方式研发文化创意产品。重点支持文创企业和旅游商品生产企业设计、开发和生产富有长江文化内涵的传统工艺品、旅游纪念品、特色伴手礼等系列产品。加强具有长江(安徽)印记的老字号、新国货的宣传与扶持,组织“皖韵有礼”老字号国货潮品系列展销活动。

第四节 激发文旅消费活力

推出文旅惠民举措。完善休假制度,全面落实带薪休假、职工疗休养制度,鼓励制定弹性休假制度。健全文旅消费惠民措施,围绕春节、端午、中秋等传统节日,开展“我们的节日-欢欢喜喜过大年”等活动。持续举办“520”安徽文旅惠民消费季、“春游江淮请您来”等品牌活动,鼓励重点景区、旅游饭店、民宿、特色餐饮店等市场主体配套开展折扣、套餐优惠等“免减优”活动,加大非节假日优惠力度,促进淡季和非周末旅游消费,推动文旅消费“调峰填谷”。

促进消费提档升级。建立长江文化旅游消费常态促进机制,指导各市举办长江文旅消费季、消费月、消费周活动,推出演艺、文物、非遗、农业、体育、研学等产业与文化旅游融合类产品,打造更多群众喜闻乐见的文旅消费新场景、新业态、新模式。鼓励各市围绕民俗表演、非遗产品展示、美食品味等内容打造消费品牌活动。开展数字文旅消费体验活动,促进线上流量转化为线下客流。总结推广合肥、芜湖、铜陵、马鞍山、池州、黄山等国家文化和旅游消费试点城市创新做法,加强政策支持、消费引导和品牌打造,促进长江文化旅游消费升级。

第七章 提升长江文旅品牌影响力

发挥各地文化旅游资源特色优势,推动区域文旅公共品牌建设,打造9个地市文旅特色品牌,培育“N”个景区景点示范品牌,构建长江文化旅游发展带“1 9 N”文旅品牌体系,全面提升长江安徽段文旅品牌影响力。

第一节 强化区域品牌建设

加强示范试点创建。提升品牌意识,鼓励景区景点、文旅企业创新产品策划和项目谋划,打造专属文旅品牌,培育游客忠诚度和市场美誉度。加强“培优树典”,开展长江文旅品牌建设专项行动,打造区域文旅品牌企业和产品。定期开展地方文旅典型案例遴选工作,发挥品牌标杆示范作用,引导文旅行业企业开展对标提升行动。组织示范试点建设,鼓励景区景点创建国家级文旅品牌,鼓励县区建设全域旅游示范区。

构建文旅品牌体系。实施长江安徽段文化旅游发展“1 9 N”品牌建设工程,围绕长江安徽段山水人文特色,突出发展休闲度假旅游业态,大力发展绿色生态康养、红色文化旅游、古色历史旅游、蓝色水上旅游等业态,共同培育“多彩皖韵,魅力长江”区域品牌。加强长江安徽段沿线9市文旅品牌建设,塑造长江沿线文旅城市形象。加快“N”个景区景点品牌建设,围绕高品质、创新型景区景点建设,打造一批优质景区景点品牌。

第二节 塑造城市旅游形象

构建旅游目的地城市体系。明确各市旅游发展定位,构建长江文化旅游发展带“核心城市-枢纽城市-特色城市”的旅游城市体系。以沿江五市为长江文化旅游核心城市,深挖文旅资源价值,集聚创意经济和创新产业,打造要素全、品质优、特色强、配套好的现代文旅产业体系,建设产业强、环境美、服务优的长江文化旅游发展样板城市。深化合肥旅游枢纽城市作用,提升综合交通服务功能,增强对区域旅游辐射带动作用,结合科创科普及环巢湖生态休闲特色,强化与长江流域城市链接。突出滁州、宣城、黄山文化旅游特色,打造面向国际、承载历史记忆、展现徽韵风光的特色旅游目的地城市。

强化城市旅游品牌塑造。深挖各市文化内涵,讲好城市文化故事,活化历史文化空间,拓展宜邻中心、书房书吧等城市新型空间,培育具有民俗农耕文化特色的乡村新型空间,强化特色文化空间营造和游客个性文化体验。积极推动各市紧扣文旅发展定位,打造差异化城市文旅品牌形象。推动各市依托特色资源,开发高品质文旅产品,加快文旅载体开发建设,打造一批彰显品牌特色的标志性文旅场景和活动,形成一批亮点突出的文旅地标,提升各市文旅品牌可视度。

第三节 创新开展品牌营销

拓宽营销渠道。发挥广播电视、报纸杂志、官网平台等传统媒介宣传优势,鼓励利用自媒体开展长江文化旅游直播、短视频制作等活动,拓展“线上线下”“官方 主流媒体 自媒体”多元营销渠道,推动更多优质文旅产品出圈出彩、成为“爆款”。结合大数据平台监测功能,研判市场需求,精准开展国内国际旅游市场营销,提高旅游营销针对性和有效性。

创新营销形式。推动“景区 ”发展,加强景区与酒店、知名IP等跨界营销,共享市场主体。加强体验营销,运用VR、AR、MR等科技手段,增强游客体验。加强活动营销,积极举办承办节庆类、会展类、演出类、主题事件类、体育赛事类等活动,实现以活动促流量,不断提升品牌知名度、美誉度和影响力。

丰富营销内容。立于产品,结合图片、文字、短视频、微短剧等方式放大宣传的传播声量,提升产品内容丰富度和内容质量,充分展示文旅产品特色。行于场景,关注产品文化体验,将旅游目的地空间、场所与文化、价值观、生活方式等有机结合,形成具有主题性、体验性特征的场景,增强游客体验性。扬于文化,明确文化定位、强化价值传递,聚焦细分市场,吸引特定游客群体,促进游客对产品文化价值产生共鸣,实现以文促旅、以旅彰文。

第八章 扩大长江文旅合作开放水平

加强省内外文化旅游板块的合作联动,推进长江文化旅游国际交流合作,构建形成区域一体、部门联动、资源共享新局面,向世界讲好新时代安徽长江故事,提高安徽长江文化旅游发展带国际知名度和美誉度。

第一节 加快省内旅游一体发展

深化沿线地市合作。结合长江主题国家级旅游线路设计,串联各市重点景区景点,系统谋划长江文旅精品主题线路。广泛运用现代科技手段,推进文旅资源数字化采集,加快建设集信息查询、知识普及、宣传推广等功能于一体的文化旅游数字平台。支持联合编制、动态更新文旅活动与产品目录,加强政策协同、资源共享、数据联通,促进品牌联创、产品开发、市场营销、游客互推等领域合作常态化、机制化。

推动区域联动发展。充分发挥“一区三圈四带”空间叠加城市作为长江文化旅游带融入全省旅游布局的链接作用,以文旅产品开发、市场开拓等为重点,加强城市间合作。借助项目、路线等媒介强化“区-圈-带”联动发展,实施品牌合作、线路互连、客源互送,共同建设彰显徽风皖韵的高品质旅游目的地。依托“游安徽”APP、“安徽文旅”公众号等平台,联合推广文旅精品,实现“区-圈-带”优势互动和整体崛起。

|

专栏3 精品主题线路 |

|

“长江文明溯源”精品游线。以追溯长江文明起源、发展脉络和灿烂成就为主题,串联凌家滩国家考古遗址公园、明中都皇故城国家考古遗址公园、繁昌窑国家考古遗址公园、大工山-凤凰山铜矿遗址考古遗址公园、薛家岗考古遗址公园等,打造研学旅游、休闲观光等文旅业态。 “江岸名山名湖”精品游线。以领略山湖风光为主题,串联花亭湖、天柱山、九华山、黄山、太平湖、巢湖、琅琊山等长江安徽段沿线自然山水,打造生态观光、休闲度假、自驾游等文旅业态。 “文化遗产体验”精品游线。以探究历史文化遗产遗迹为主题,串联天宁寨-龙井巷历史文化街区、老池口历史文化街区、篾匠街历史文化街区、门台子历史文化街区、孙埠老街历史文化街区及屯溪老街、棠溪镇石门高村、铜城镇龙岗村、上庄镇石家村、家朋乡磡头村、西递镇西递村、宏村镇宏村等长江安徽段沿线重点历史文化遗产遗迹,打造文化体验、研学教育等业态。 “休闲度假康养”精品游线。以体验休闲度假康养为主题,串联巨石山森林康养基地、天柱山森林康养基地、石台西黄山富硒农旅度假区森林康养基地、永泉旅游度假区、马仁奇峰景区、濮塘旅游度假区、巢湖半汤温泉养生度假区、潜口太极养生小镇、黄山太平湖旅游度假区等长江安徽段沿线优质景区景点,打造休闲度假游、康养旅游等文旅业态。 “都市休闲”精品游线。以畅享都市休闲生活为主题,串联安庆古城·倒扒狮历史文化街区、铜陵大通古镇澜溪老街、芜湖方特旅游度假区、芜湖古城、马鞍山大青山李白文化旅游区、合肥淮河路步行街、合肥罍街、黄山黎阳in巷等长江安徽段沿线休闲旅游节点,打造商业文创、休闲体验旅游等文旅业态。 “乡村休闲旅游示范”精品游线。以感受乡村休闲旅游精品为主题,串联安庆市岳西县黄尾镇黄尾村、池州市贵池区杏花村、铜陵市义安区西联镇犁桥村、芜湖市湾沚区六郎镇官巷村、马鞍山市含山县铜闸镇太湖村、合肥市庐江县汤池镇百花村、滁州市凤阳县小溪河镇小岗村、宣城市泾县桃花潭镇查济村、黄山市徽州区潜口镇唐模村等长江安徽段沿线乡村旅游重点村,打造乡村旅游等文旅业态。 “工业蝶变转型历程探索”精品游线。以探索老工业遗址遗迹为主题,串联安庆集贤时空文创园、池州润思祁红老茶厂、铜陵铜官山1978文创园、芜湖老船厂·智慧港、马鞍山马钢“绿色钢铁”主题园区、合肥荣事达工业旅游基地、宣城泾县宣纸文化园等长江安徽段沿线工业旅游基地,打造研学旅游、工业旅游等文旅业态。 “忆往昔缅先烈”精品游线。以缅怀革命先烈为主题,串联大别山烈士陵园、合肥渡江战役纪念馆、芜湖王稼祥纪念园、宣城泾县皖南事变烈士陵园及新四军军部旧址等长江安徽段沿线红色旅游经典景区,打造红色旅游等文旅业态。 “看今朝创新潮”精品游线。以走近科技创新为主题,串联合肥综合性国家科学中心、芜湖产业创新中心、宣城宛陵科创城等科创中心,国家旅游科技示范园区-黄山风景区、全国智慧旅游沉浸式体验新空间-黟县西递夜游项目等科技旅游创新景区,打造科创科普游、研学体验旅游等文旅业态。 |

第二节 加强长江沿线旅游联动发展

加强长江安徽段与江西段、江苏段等互动衔接,深化产品设计、项目谋划、合作营销等方面的合作,支持安庆与九江、马鞍山与南京等长江沿线城市常态化开设短途省际游线。加强与重庆、湖北、江西、江苏、上海等上下游省市经验交流。发挥长三角高铁旅游小城作用,持续探索以“一地六县”、皖沪共建长三角(广德)康养基地等为代表的区域合作路径,一体推进长江沿线城市文旅重大项目建设和精品线路开发。依托“自在长三角”宣传专栏,多渠道推动长三角沿江城市互为旅游客源地和目的地,加强长江特色文化、优质产品、精品路线互推共享。持续推进长三角居民服务“一卡通”在旅游观光、文化体验等方面“同城待遇”。

第三节 拓展国际交流合作

引导具有安徽特色的长江文化IP国际化发展,重点支持影视动漫、数字游戏企业出海赋能,加强国际交流与合作。依托安徽文旅海外新媒体、“美好安徽与世界对话”海外推介会等平台,持续开展“云游安徽”“外媒看安徽”线上推广活动。深化皖港澳台交流合作,持续组织赴“一带一路”沿线国家文旅宣传推广之旅,鼓励文旅企业赴境外参加展会,推动长江安徽段优质文旅资源走向世界。深入实施“引客入皖”行动,组织开展“走出去、请进来”市场开发活动,加强与境内外头部旅行社合作,鼓励本地旅行社开发面向国际市场的长江文旅线路和产品。引导留学生加入长江文化旅游发展带宣传志愿者队伍,组织开展国际友人游长江活动。积极推进外国人144小时过境免签政策落地实施,提升景区景点、餐饮住宿、购物娱乐、机场车站等场所多语种服务水平。

第九章 打造长江一流文旅发展环境

强化高品质旅游公共服务供给,加快构建快进慢游交通体系,提高文旅行业治理能力,营造良好旅游环境,打造处处是景、时时宜游、人人乐享的旅游空间。

第一节 完善文旅公共服务

优化旅游集散体系。发挥合肥全国性综合交通枢纽和省会城市优势,打造长江文化旅游发展带集散中心,完善智慧信息咨询、免税购物、配套酒店、休闲娱乐、旅游产品交易、汽车租赁等一站式旅游服务,构建辐射长三角、武汉都市圈的旅游集散服务体系。支持合肥、黄山、芜湖建设一级集散中心,安庆、池州、宣城、马鞍山、滁州、铜陵建设二级集散中心。推动4A级以上旅游景区、省级以上旅游度假区、旅游资源丰富的县(市、区)建设旅游集散点或具有旅游集散功能的游客服务中心,实现旅游服务功能从景区景点向全域覆盖。增强游客服务中心、咨询中心的旅游公共服务功能,引导基层综合性文化服务中心拓展旅游服务。

完善公共基础设施。依托城市更新、和美乡村建设,促进旅游目的地城市基础设施便捷化、智慧化。加强景区景点重要节点休憩驿站、观景平台、游乐设施等游憩服务中心建设,完善自驾车房车营地、汽车充电设施、停车场、旅游公厕等基础设施建设,推动长江元素融入旅游公共基础设施建设。完善提升城市公共交通、乡间车行道路等交通设施,支持各地建立共享汽车、自行车、电动自行车租赁系统,优化取车、还车服务,破解“小车小团”个性化游客“最后一公里”问题。

发展智慧文旅服务。依托“游安徽”公共服务平台,促进旅游数据互联互通、共建共享,开设长江文化旅游信息专栏,完善导航、导游、导览、导购、导宿等功能。强化各级智慧文旅平台建设,支持各地有效整合文化和旅游、公安、交通运输、气象等部门数据,及时发布景区景点、旅游重点村等实时游客量、道路出行、气象实况和预警等信息,链接旅游目的地“吃、住、行、购、娱”商家,开展精准营销、按需推送。完善景区智慧设施,普及语音地图、扫码识景、无感支付、电子导览等智慧化服务,培育一批5G 智慧旅游应用场景和示范标杆。

第二节 畅通文旅交通网络

优化内部交通组织。加强相邻区域景区景点间道路建设,在有条件的地区形成旅游环线,推动城市公共交通服务网络延伸至旅游乡镇和乡村旅游点。根据景区旅游规模科学确定道路建设标准,做好自驾车旅居车营地与交通干线之间联通道路建设,完善重要节点道路交通标识。优化高速服务区旅游服务功能,增加旅游商品展销、旅游景观展示、旅游信息发布、旅游地图导览和旅游咨询服务等功能,实现“旅游+服务区”一站式服务体验,打造旅游特色服务区。

强化区域大交通链接。优化旅游航空网联体系,加快建设新增支线机场、通用机场到核心景区景点的快速通道,实施空铁联运工程,推动区域高铁和城际铁路网络连接主要机场。加强重要旅游节点与高铁站点衔接,完善高铁站旅游集散服务功能,增设高铁站至景区旅游直通车,提升“高铁 景区”“高铁 酒店”、旅游专列等多类型旅游产品供给能力。加快建设池州长江公铁大桥、安庆海口长江大桥,推动长江安徽段沿线景区与现有公路网络连接道路建设。加强港口资源整合,推进旅游码头建设,着力畅通马鞍山、池州、芜湖等地长江旅游上下游航线,鼓励在有条件的河段推进水上和陆路游览线路有机衔接,打通连接目的地的“最后一公里”。

|

专栏4 基础设施提升工程 |

|

滨水旅游码头建设工程。支持铜陵、安庆建设旅游码头,提升改造池州九华山旅游码头,提质扩容马鞍山旅游码头,有序推进芜湖滨江旅游码头等项目建设。 智慧文旅服务提升工程。支持长江安徽段沿线地区加快布局新型基础设施,实现主要历史文化遗产地段、旅游景区等重点公共区域无线网络(WiFi)和第五代移动通信网络(5G)全覆盖,加快完善物联网感知设施,推动无人化、非接触式基础设施普及与应用,支持旅游集散与咨询中心、游客服务中心、景区等内部引导标识系统数字化与智能化改造升级。 |

第三节 推进游览环境美化

统筹推进旅游景区、美丽乡村建设与历史文化名城名镇名村、传统村落、历史文化街区、历史建筑等历史文化遗产的保护利用工作,常态化开展全域深度保洁,创建最干净景区、最干净乡村、最干净城市,打好“城市 乡村 景区”组合牌。积极开展主要旅游线路沿线风貌集中整治,组织实施景区景点、城市道路、公共空间洁净行动,全面整治“路、沟、塝、水、树、牌”等重点区域环境,开展城市风貌绿化美化治理。大力实施“千村引领、万村升级”工程,深入推进农村人居环境整治,在重点旅游村镇实行改厨、改厕、改客房、整理院落和垃圾污水无害化、生态化处理,全面提升旅游环境。

第四节 强化旅游市场治理

推进执法监管体系建设。完善旅游服务质量综合监管机制,落实“双随机、一公开”制度,组织常态化第三方“体检式”暗访评估工作,推进旅游市场综合行政执法一体化机制建设,组织跨区域联合执法。进一步规范线上线下旅游市场秩序,创新监管模式和方法,落实在线旅游市场监管机制,引导在线旅游平台企业等新兴市场主体守法经营、履行责任。建立健全以游客为中心的旅游服务质量评价体系,推进矛盾调解中心进景区,完善旅游市场举报投诉工作机制。

加大重点领域执法力度。严格落实文化市场综合执法责任制,严格审核各类文化阵地、主题文化活动、文艺演出、艺术创作、展览展演、展会平台、文旅推介以及国际交流中解说词、标识标牌外文翻译等内容。强化涉外营业性演出市场、农村演出市场、艺术品市场、网络文化市场、旅游市场等重点领域执法检查力度,持续推进“净网”“护苗”等专项整治。加强文旅行业安全治理工作,开展旅游景区安全隐患大排查大整治,严格督促旅游景区和游乐场所特种设备运营使用单位全面落实主体责任。

第十章 强化规划实施保障

第一节 推进体制机制创新

健全协调工作机制。建立推进长江文化旅游发展带工作机制,统筹推进规划实施、政策制定、综合协调、考核评估、重点项目等,积极推动省市协作、部门联动、共商共建。明确工作职责,省文化和旅游厅负责长江文化旅游发展带的组织领导和统筹协调,省直有关部门按职责分工加强政策供给和业务协调,各市抓好具体落实,结合实际细化工作任务。

建立联动发展机制。深入推进各市分工合作,鼓励开展文旅对接,充分对接文化旅游发展规划,探索建立跨区域文化旅游协作议事制度,引导区域间文化旅游融合发展。支持产业协会、行业分会等各类社会组织积极发挥作用,联合长江文化旅游发展带相关城市举办品牌宣传、经验交流等重大活动,推进跨区域项目建设。加强与其他省(市)相关地区合作互动,依托长三角文化和旅游合作联盟等平台形成多层次、多形式沟通渠道,促进长江沿线城市合作共建。

完善监测考评机制。健全督导评估工作机制,将长江文化旅游发展带建设纳入各级政府部门督导评价体系,省文化和旅游厅牵头组织对规划实施情况跟踪评估和专项督导,加强评价结果综合运用。建立信息报送机制、项目推进机制和监督预警机制,定期会商、专项检查和信息通报重点任务、政策落实和项目推进情况。完善相关统计制度,推动统计、文旅、市场监管、交通、商务等部门数据互联共享,强化长江安徽段文化旅游产业运行情况定期统计监测与分析。

第二节 强化文旅人才建设

加大招才引智力度。围绕长江文化旅游发展,引进培育一批文化旅游人才,加强文旅学科体系建设,大力培养旅游规划、市场营销、创意策划、导游服务、民宿管理等专业型、复合型、创新型人才,打造安徽长江文化旅游发展高质量人才队伍。鼓励将文化旅游人才纳入各级人才队伍建设规划。支持各地建立文化旅游人才激励机制,开展各类高技能人才项目申报,引进高层次和急需紧缺人才。支持组建长江文化旅游发展智库,集聚生态、文化、旅游、经济、交通等领域专家,提供智力支持。

强化从业人员培训。加强文化旅游专业人才交流,选派优秀人才赴长三角等地区优质企业、中介组织、市场机构跟班学习、体悟实训。完善从业人员持证上岗制度,推动建立各层次文旅人才培训体系,建立健全网上培训渠道。依托文化旅游类职业院校、研究机构和培训基地,聚焦重点领域和人群联合开展补贴性职业技能培训,大力推行订单式、定向定岗等培训模式。探索建立“校村共建、企村结对”机制,支持各地建立乡村旅游辅导站,引导院校专家、乡村运营者等驻点指导、结对帮扶。组织开展全省文化和旅游人才相关培训会,推进人才培训师资库、课程库、教材库建设,强化培训质量管理。

第三节 加大资金支持力度

强化资金保障。积极争取中宣部、国家发改委、财政部、文旅部等奖补资金支持。发挥好省级文化和数字创意产业投资基金、省级文化强省建设专项资金、省级文物保护专项资金等引导作用,采取免申即享、即申即享等方式,加大对文化旅游融合类项目、文化遗产保护利用类项目、生态保护效益明显类项目的支持力度。

拓宽投资融资渠道。举办文化旅游产业投融资大会,招引标志性、牵动性长江文化旅游主题项目,引导各类涉旅资本、运营平台投资建设符合市场需求、引领发展潮流的项目,支持社会资本参与基础设施和公共服务项目建设与运营。创新文化旅游金融服务专营机制、信贷风险补偿机制,引导金融机构优化信贷产品服务,鼓励保险机构创新旅游保险产品。支持符合条件的文化旅游项目申报中央预算内投资和专项债、有条件的企业申报公司信用类债券、旅游基础设施项目申报不动产投资信托基金(REITs)。支持企业抵(质)押建设用地使用权、林权等,探索开展收费权、经营权及在建项目抵(质)押业务,开发知识产权、应收账款、艺术品等质押融资产品。探索和推广“村落徽州”绿色金融、生态环境导向的开发模式(EOD模式)、特定地域单元生态产品价值(VEP)金融等新型投融资模式。

第四节 合理保障用地需求

加强项目用地保障。各地在满足国土空间总体规划及用途管制要求的前提下,积极满足文旅融合发展项目、旅游交通、旅游公共服务用地需求,将长江文化旅游发展带建设用地纳入年度土地利用计划统筹安排。支持各地根据实际编制文化和旅游发展国土空间规划。鼓励开辟绿色通道,支持将规划涉及的重大项目优先纳入省重大产业项目,按省重大产业项目有关政策配套用地指标。各地可将乡镇国土空间规划及村庄规划中预留的不超过5%的建设用地机动指标,用于支持乡村旅游等项目建设。旅游项目中属于自然景观用地及农牧渔业种植、养殖用地的,不征收、不转用,按现用途管理。保障重点旅游项目使用林地定额,依法依规办理林地使用手续。转变项目用地申请观念,做好项目用地谋划与包装工作,强化建设用地计划指标保障。

探索土地利用政策机制。支持以增减挂钩、长期租赁、土地流转等多种方式保障用地需求。鼓励利用闲置农房、宅基地、存量工业用地发展文化旅游产业,支持市场主体在不改变用地主体、规划条件的前提下,利用旧厂房、旧设施、旧仓库提供旅游休闲服务,支持使用未利用地、废弃地等建设旅游项目。持续落实文旅新产业、新业态按原用途和土地权利类型使用土地的过渡期政策。适应乡村旅游用地需求,实施“点状供地”用地改革,建立健全村庄规划留白制度,深化农村集体经营性建设用地入市试点,保障乡村旅游用地需求。鼓励各地在总结实践经验的基础上,因地制宜开展文化旅游领域土地政策探索创新。

第五节 加强法规规划保障

推进法规法制建设。贯彻落实好《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国旅游法》等国家法律,组织实施好文化旅游相关地方性法规,加强文化保护、生态保护、旅游发展等领域法规的对接、修订等工作。坚持国家法律与地方性法规结合、综合执法与制度规范结合、传统执法与科技执法结合,巩固深化文化旅游综合执法改革,加强县(市、区)文化旅游市场综合执法能力建设。

强化规划统筹引领。做好顶层设计,发挥规划统筹指导与引领作用,各市具体落实规划任务。指导县(市、区)相关文旅规划与省级规划有效对接,形成上下联动的规划发展指导体系。做好本规划与其他规划目标、任务、工程等内容实施的衔接,建立规划实施督导机制,落实任务推进机制,及时调整工作着力点、发力点,提高规划实施实效。

附件1:

安徽长江文化旅游发展带规划范围图

安徽长江文化旅游发展带发展格局图

附件2 长江文化旅游发展带文化和旅游资源表

包括国家级文物保护单位、国家级非物质文化遗产、国家历史文化名城、中国历史文化名镇、中国历史文化名村、中国历史文化街区、中国传统村落、国家级博物馆、全国红色旅游经典景区、A级旅游景区、旅游度假区等。

|

资源类别 |

资源名称 |

所在地区 |

合计 |

|

|

国家级文物保护单位 |

薛家岗遗址、孙家城遗址、张四墩遗址、张廷玉墓、太平塔、白崖寨、振风塔、法云寺塔、桐城文庙、世太史第、安庆南关清真寺、天柱山山谷流泉摩崖石刻、浮山摩崖石刻、安徽大学红楼及敬敷书院旧址、安庆天主堂、野寨抗日阵亡将士公墓、陈独秀墓 |

安庆 |

17 |

|

|

华龙洞遗址、榉根关古徽道、贵池百牙山塔、贵池清溪塔、太平山房、九华山祇园寺、九华山化城寺、九华山月身殿、济阳曹氏宗祠、上章李氏宗祠、九华山百岁宫、齐山摩崖石刻 |

池州 |

12 |

||

|

汤家墩遗址、大工山—凤凰山铜矿遗址、阮鹗墓石刻 |

铜陵 |

3 |

||

|

人字洞遗址、牯牛山城址、繁昌窑遗址(包含并入的骆冲窑遗址)、黄金塔、芜湖广济寺塔、芜湖天主堂、英驻芜领事署旧址、戴安澜故居、圣雅各中学旧址、老芜湖海关、芜湖内思高级工业职业学校旧址 |

芜湖 |

11 |

||

|

和县猿人遗址、凌家滩遗址、朱然家族墓地、洞阳东吴墓、李白墓、太白楼 |

马鞍山 |

6 |

||

|

银山智人遗址、合肥曹魏新城遗址、吴复墓、姥山塔、刘铭传旧居、李氏家族旧宅、张治中故居、渡江战役总前委旧址、安徽省博物馆陈列展览大楼 |

合肥 |

9 |

||

|

明中都皇故城及皇陵石刻(包含并入的明中都城附属建筑)、池河太平桥、滁州无梁殿、琅琊山摩崖石刻及碑刻、半塔保卫战旧址、小岗村旧址 |

滁州 |

6 |

||

|

陈山遗址、毛竹山、官山遗址、徽杭古道绩溪段和古徽道东线郎溪段、建平镇土墩墓群、广教寺双塔、水西双塔、天寿寺塔、仙人塔、查济古建筑群、龙川胡氏宗祠、江村古建筑群、奕世尚书坊和胡炳衡宅、上庄古建筑群、黄田村古建筑群、旌德文庙、绩溪文庙、泾县张氏宗祠、王稼祥故居、新四军军部旧址 |

宣城 |

19 |

||

|

渔梁坝、黄山登山古道及古建筑、长庆寺塔、潜口民宅、许国石坊、老屋阁及绿绕亭、罗东舒祠、程氏三宅、溪头三槐堂、郑氏宗祠、程大位故居、黄村进士第、歙县太平桥、屯溪镇海桥、棠樾石牌坊群、呈坎村古建筑群、宏村古建筑群、西递村古建筑群、南屏村古建筑群、祁门古戏台、洪氏宗祠、屏山舒氏祠堂、蜀源牌坊群、稠墅牌坊群、巴慰祖宅、石潭吴氏宗祠、三阳洪氏宗祠、洪坑牌坊群及洪氏家庙、歙县许氏宗祠惇睦堂、许村古建筑群、棠樾古民居、竹山书院、北岸吴氏宗祠、员公支祠、昌溪周氏宗祠、北岸廊桥、兴村程氏宗祠、唐模檀干园、大阜潘氏宗祠、昌溪太湖祠、休宁登封桥、休宁同安堂、歙县鲍氏宗祠、齐云山石刻、黄山摩崖石刻群、汪由墩墓石刻、洪家大屋、中共皖浙赣省委驻地旧址、岩寺新四军军部旧址 |

黄山 |

49 |

||

|

国家级非物质文化遗产 |

桐城歌、孔雀东南飞传说(怀宁县)、孔雀东南飞传说(潜山市)、高腔(岳西高腔)、黄梅戏、文南词、挑花(望江挑花)、桑皮纸制作技艺(潜山市)、桑皮纸制作技艺(岳西县)、陶器烧制技艺(痘姆陶器烧制技艺) |

安庆 |

10 |

|

|

灯舞(东至花灯舞)、青阳腔、傩戏(池州傩戏)、庙会(九华山庙会) |

池州 |

4 |

||

|

灯舞(无为鱼灯)、目连戏(南陵目连戏)、芜湖铁画锻制技艺 |

芜湖 |

3 |

||

|

当涂民歌、庐剧(东路庐剧) |

马鞍山 |

2 |

||

|

包公故事、巢湖民歌、庐剧、纸笺加工技艺、灯会(肥东洋蛇灯) |

合肥 |

5 |

||

|

凤阳民歌、凤阳花鼓 |

滁州 |

2 |

||

|

龙舞(手龙舞)、傩舞(跳五猖)、花鼓戏、宣纸制作技艺、徽墨制作技艺、制扇技艺(王氏制扇)、宣笔制作技艺 |

宣城 |

7 |

||

|

徽州民歌、道教音乐(齐云山道场音乐)、龙舞(徽州板凳龙)、傩舞(祁门傩舞)、徽剧、目连戏(徽州目连戏)、徽州三雕、竹刻(徽州竹雕)、盆景技艺(徽派盆景技艺)、万安罗盘制作技艺、徽墨制作技艺(歙县)、徽墨制作技艺(屯溪区)、歙砚制作技艺、漆器髹饰技艺(徽州漆器髹饰技艺)、绿茶制作技艺(黄山毛峰)、绿茶制作技艺(太平猴魁)、红茶制作技艺(祁门红茶制作技艺)、徽派传统民居营造技艺、毛笔制作技艺(徽笔制作技艺)、中医诊法(张一帖内科疗法)、中医诊疗法(西园喉科医术)、中医诊疗法(祁门蛇伤疗法)、祭祖习俗(徽州祠祭)、珠算(程大位珠算法) |

黄山 |

24 |

||

|

国家历史文化名城、中国历史文化名镇、中国历史文化名村、中国历史文化街区

|

国家历史文化名城 |

安庆、桐城 |

安庆 |

2 |

|

绩溪 |

宣城 |

1 |

||

|

黟县、歙县 |

黄山 |

2 |

||

|

中国历史文化名镇 |

三河镇 |

合肥 |

1 |

|

|

水东镇、桃花潭镇 |

宣城 |

2 |

||

|

大通镇 |

铜陵 |

1 |

||

|

陵阳镇、东流镇 |

池州 |

2 |

||

|

万安镇、许村镇、西溪南镇 |

黄山 |

3 |

||

|

中国历史文化名村 |

江村、查济村、黄田村、龙川村、石家村、磡头村 |

宣城 |

6 |

|

|

龙岗村 |

滁州 |

1 |

||

|

石门高村 |

池州 |

1 |

||

|

西递村、宏村、渔粱村、棠樾村、唐模村、屏山村、呈坎村、南屏村、关麓村、黄村、雄村村、灵山村、坑口村、卢村、昌溪村、瞻淇村 |

黄山 |

16 |

||

|

中国历史文化街区 |

屯溪老街历史文化街区 |

黄山 |

1 |

|

|

中国传统村落 |

太湖县汤泉乡金鹰村蔡畈古民居、太湖县汤泉乡龙潭寨古民居、宿松县柳坪乡大地村、宿松县趾凤乡团林村、岳西县响肠镇响肠村、岳西县响肠镇请水寨村、岳西县店前镇店前村、桐城市双港镇练潭村、潜山市官庄镇官庄村、宿松县趾凤乡吴河村、岳西县黄尾镇马元村、潜山市黄泥镇黄泥村、潜山市龙潭乡万涧村、潜山市龙潭乡龙潭村、岳西县五河镇李凹村、岳西县青天乡青天村、桐城市唐湾镇唐湾村、太湖县牛镇镇天桥村、潜山市官庄镇平峰村、潜山市官庄镇金城村、潜山市官庄镇戈元村、潜山市水吼镇横中村、潜山市余井镇田乐村 |

安庆 |

23 |

|

|

东至县花园乡南溪古寨、贵池区墩上街道渚湖姜村、贵池区棠溪镇石门高村、东至县东流镇菊江村东流老街、东至县龙泉镇观桥村、东至县龙泉镇老屋村、石台县大演乡严家古村、青阳县陵阳镇所村村、石台县七都镇高路亭村、石台县横渡镇琏溪村、石台县仙寓镇南源村、石台县仙寓镇河东村、石台县大演乡泮巷村、青阳县陵阳镇上章村、青阳县酉华镇宋冲村、贵池区墩上街道茅坦村、贵池区梅街镇刘街村、东至县尧渡镇尚合村阳山村、东至县尧渡镇高岭村胡村、东至县木塔乡木塔村木塔口村、石台县仙寓镇奇峰村、青阳县陵阳镇陵阳村、贵池区里山街道元四村、东至县葛公镇兰潭村、石台县大演乡新联村、青阳县陵阳镇谢村村、青阳县九华乡老田村 |

池州 |

27 |

||

|

铜陵县钟鸣镇龙潭肖村、铜陵县东联乡水浒村赵氏戏楼村、郊区大通镇和悦村、郊区铜山镇南泉村岭上吴村、枞阳县陈瑶湖镇水圩村、义安区天门镇板桥村江村 |

铜陵 |

6 |

||

|

芜湖市湾沚区红杨镇西河老街、芜湖市无为市洪巷镇练溪村 |

芜湖 |

2 |

||

|

含山县运漕镇蓼花洲村 |

马鞍山 |

1 |

||

|

巢湖市黄麓镇洪疃村、巢湖市柘皋镇北闸老街、巢湖市烔炀镇烔炀老街、巢湖市黄麓镇张疃村、庐江县龙桥镇黄屯老街 |

合肥 |

5 |

||

|

天长市铜城镇龙岗村 |

滁州 |

1 |

||

|

泾县桃花潭镇查济村、泾县榔桥镇黄田村、旌德县白地镇江村、绩溪县瀛洲镇龙川村、绩溪县瀛洲镇仁里村、宁国市胡乐镇胡乐村、广德市柏垫镇前程村月克冲村、泾县茂林镇奎峰村、泾县云岭镇章渡村、绩溪县上庄镇上庄村、绩溪县伏岭镇湖村、旌德县蔡家桥镇朱旺村、宣州区水东镇七岭村、宣州区水东镇东胜村小胡村、泾县桃花潭镇桃花潭村、泾县桃花潭镇厚岸村、泾县桃花潭镇宝峰村、泾县桃花潭镇龙潭村、泾县茂林镇潘村村、泾县榔桥镇溪头村、泾县琴溪镇马头村、泾县黄村镇九峰村、宁国市港口镇山门村、宁国市霞西镇白茂村、绩溪县上庄镇石家村、绩溪县上庄镇宅坦村、绩溪县伏岭镇伏岭村、绩溪县家朋乡尚村、绩溪县家朋乡霞水村、旌德县蔡家桥镇乔亭村、旌德县俞村镇仕川村、郎溪县飞鲤镇裴村、广德市四合乡宏霞村遐嵩林村、广德市四合乡耿村村大耿村、泾县茂林镇茂林村、泾县榔桥镇涌溪村、泾县榔桥镇浙溪村、泾县榔桥镇乌溪村、泾县榔桥镇西阳村、泾县榔桥镇双河村、泾县琴溪镇赤滩村、泾县云岭镇郭峰村冰山村、泾县云岭镇中村村、泾县云岭镇靠山村、泾县黄村镇安吴村、泾县丁家桥镇后山村、泾县丁家桥镇小岭村、绩溪县临溪镇孔灵村、绩溪县长安镇镇头村、绩溪县长安镇浩寨村冯村、绩溪县长安镇庄团村、绩溪县长安镇坦头村、绩溪县上庄镇旺川村、绩溪县扬溪镇石门村、绩溪县伏岭镇西川村、绩溪县伏岭镇水村、绩溪县伏岭镇北村、绩溪县伏岭镇江南村、绩溪县伏岭镇胡家村、绩溪县瀛洲镇瀛洲村汪村、绩溪县板桥头乡蜀马村、绩溪县家朋乡磡头村、绩溪县家朋乡松木岭村、绩溪县家朋乡鱼龙山村、旌德县庙首镇庙首村、宁国市仙霞镇仙霞村、宁国市云梯畲族乡千秋畲族村、水东镇前进村、宁国市港口镇港口村、泾县云岭镇梅村村、泾县茂林镇凤村村、泾县茂林镇南容村、泾县茂林镇高湖村、泾县琴溪镇新元村、泾县丁家桥镇官庄村、泾县榔桥镇马渡村、绩溪县瀛洲镇瀛洲村、绩溪县上庄镇余川村、绩溪县临溪镇周坑村、绩溪县长安镇大谷村、绩溪县板桥头乡尚田村、旌德县俞村镇合锦村、旌德县孙村镇玉屏村、旌德县兴隆镇大礼村、旌德县版书镇隐龙村 |

宣城 |

85 |

||

|

黄山区永丰乡永丰村、徽州区呈坎镇呈坎村、徽州区呈坎镇灵山村、徽州区潜口镇潜口村、徽州区潜口镇唐模村、祁门县闪里镇坑口村、休宁县万安镇万安老街、休宁县商山镇黄村、黟县宏村镇宏村、黟县宏村镇卢村、黟县宏村镇屏山村、黟县碧阳镇关麓村、黟县碧阳镇南屏村、黟县西递镇西递村、歙县徽城镇渔梁村、歙县郑村镇棠樾村、歙县深渡镇阳产村、歙县深渡镇漳潭村、歙县深渡镇漳岭山村、歙县北岸镇瞻淇村、歙县许村镇许村村、歙县雄村乡卖花渔村、歙县雄村乡雄村村、休宁县溪口镇花桥村木梨硔、休宁县陈霞乡里庄村、黟县碧阳镇碧山村、黟县碧阳镇古筑村、黟县碧阳镇古黄村、黟县碧阳镇石亭村、黟县碧阳镇马道村麻田街、黟县宏村镇塔川村、黟县宏村镇秀里村、黟县宏村镇下梓坑村、黟县宏村镇龙川村、黟县渔亭镇团结村、黟县西递镇石印村珠坑、黟县西递镇叶村村利源、黟县柯村乡翠林村、黟县柯村乡竹柯村、黟县美溪乡美坑村、黟县宏谭乡竹溪村、祁门县历口镇历溪村、祁门县历口镇环砂村、黄山区仙源镇龙山村、黄山区焦村镇郭村、黄山区三口镇湘潭村、黄山区新丰乡盛洪村、徽州区西溪南镇琶塘村、徽州区西溪南镇西溪南村、歙县霞坑镇石潭村、歙县三阳乡叶村、歙县深渡镇凤池村、歙县深渡镇深渡老街、歙县北岸镇北岸村、休宁县海阳镇万全村、休宁县海阳镇溪头村、休宁县溪口镇祖源村、休宁县流口镇流口村、休宁县汪村镇岭脚村、休宁县汪村镇石屋坑村、休宁县白际乡项山村、休宁县鹤城乡右龙村、黟县碧阳镇余光村、黟县宏村镇际村、黟县美溪乡兰湖村、祁门县溶口乡奇岭村、祁门县渚口乡大北村、祁门县渚口乡渚口村、徽州区潜口镇蜀源村、徽州区西溪南镇竦塘村、歙县北岸镇白杨村、歙县杞梓里镇杞梓里村、歙县杞梓里镇苏村、歙县杞梓里镇滩培村、歙县霞坑镇萌坑村、歙县岔口镇祝筒坦村、歙县岔口镇庐山村、歙县坑口乡柔川村、歙县上丰乡蕃村、歙县昌溪乡沧山源村、歙县森村乡黄备村、休宁县蓝田镇枧潭村、休宁县蓝田镇五陵村、休宁县鹤城乡樟源里村、黟县碧阳镇柏山立川村、黟县碧阳镇赤岭村、黟县宏村镇江村、黟县宏村镇横断村、黟县渔亭镇桃源村青岭山、黟县西递镇霭峰上村、祁门县芦溪乡芦溪村、祁门县新安乡珠林自然村、黄山区甘棠镇庄里村、黄山区仙源镇水东村、黄山区汤口镇芳村、黄山区三口镇联中村、黄山区乌石镇长芦村、徽州区岩寺镇洪坑村、徽州区富溪乡光明村、徽州区富溪乡碣石村、歙县徽城镇就田村、歙县深渡镇外河坑村、歙县深渡镇棉溪村、歙县深渡镇洪济村、歙县深渡镇三源村、歙县深渡镇定潭村、歙县深渡镇绵潭村、歙县深渡镇九砂村、歙县深渡镇琶坑村、歙县深渡镇安梅村、歙县深渡镇下产村、歙县北岸镇显村、歙县北岸镇五渡村、歙县北岸镇大阜村、歙县北岸镇长坑村、歙县北岸镇槐棠村、歙县北岸镇高山村、歙县北岸镇留村、歙县北岸镇堨田村、歙县富堨镇三田村、歙县富堨镇高金村、歙县富堨镇富堨村、歙县富堨镇仁里村、歙县郑村镇稠墅村、歙县郑村镇郑村、歙县郑村镇潭渡村、歙县桂林镇西坑村、歙县桂林镇双河村、歙县许村镇箬岭村、歙县许村镇环泉村、歙县许村镇金村、歙县许村镇沙堘村、歙县许村镇姚家村、歙县许村镇东山村、歙县溪头镇汪岔村、歙县溪头镇金锅岭村、歙县溪头镇竹园村、歙县溪头镇竦坑村、歙县溪头镇桃岭村、歙县溪头镇晔岔村、歙县溪头镇蓝田村、歙县溪头镇汪满田村、歙县杞梓里镇铜山村、歙县杞梓里镇大备坑村、歙县杞梓里镇上坑村、歙县杞梓里镇齐武村、歙县杞梓里镇外磻村、歙县杞梓里镇车田村、歙县杞梓里镇唐里村、歙县杞梓里镇磻溪村、歙县杞梓里镇坡山村、歙县杞梓里镇金竹村、歙县杞梓里镇水竹坑村、歙县杞梓里镇英坑村、歙县霞坑镇鸿飞村、歙县霞坑镇洪琴村、歙县霞坑镇里方村、歙县霞坑镇北山村、歙县霞坑镇士川村、歙县霞坑镇村头村、歙县霞坑镇察坑村、歙县霞坑镇科村、歙县霞坑镇水川村、歙县霞坑镇溪上村、歙县岔口镇茶园坪村、歙县岔口镇庙前村、歙县岔口镇岭里村、歙县岔口镇井潭村、歙县岔口镇金村、歙县岔口镇益州村、歙县岔口镇岔口村、歙县岔口镇高演村、歙县街口镇街口村、歙县坑口乡汪村、歙县坑口乡瀹坑村、歙县坑口乡瀹潭村、歙县坑口乡瀹岭坞村、歙县雄村镇义成村、歙县雄村镇浦口村、歙县雄村镇航步村、歙县雄村镇庄源村、歙县上丰乡上丰村、歙县上丰乡屯田村、歙县上丰乡赵村、歙县上丰乡里溪村、歙县上丰乡杨家坦村、歙县昌溪乡万二村、歙县昌溪乡昌溪村、歙县昌溪乡关山村、歙县武阳乡武阳村、歙县武阳乡梅川村、歙县武阳乡约里村、歙县武阳乡峰山村、歙县三阳镇三阳村、歙县三阳镇崇山村、歙县三阳镇竹铺村、歙县三阳镇竹源村、歙县三阳镇岭脚村、歙县三阳镇中村、歙县三阳镇荷花形村、歙县三阳镇外南庄村、歙县三阳镇英川村、歙县三阳镇慈坑村、歙县金川乡金川村、歙县金川乡柏川村、歙县金川乡山郭村、歙县小川乡田庄村、歙县小川乡盘苏村、歙县小川乡西坡村、歙县新溪口乡太平村、歙县璜田乡六联村、歙县璜田乡璜田村、歙县璜田乡蜈蚣岭村、歙县璜田乡源头村、歙县璜田乡天堂村、歙县森村乡绍村、歙县森村乡渔岸村、歙县森村乡满田村、歙县森村乡鸡川村、歙县森村乡皋径村、歙县森村乡隐里村、歙县绍濂乡坑口村、歙县石门乡青峰村、休宁县五城镇月潭村、休宁县五城镇五城村、休宁县蓝田镇前川村、休宁县蓝田镇秋洪川村、休宁县溪口镇小坑村、休宁县溪口镇源头村、休宁县流口镇茗洲村、休宁县流口镇泉坑村、休宁县汪村镇左源村、休宁县汪村镇广源村、休宁县汪村镇麻田村、休宁县汪村镇大连村、休宁县商山镇双桥村、休宁县山斗乡金源村、休宁县板桥乡杨林湾村、休宁县板桥乡梓坞村、休宁县鹤城乡高坑村、休宁县榆村乡富溪村、黟县碧阳镇光村、黟县碧阳镇南门村、黟县碧阳镇郭门村、黟县碧阳镇西街村、黟县宏村镇万村、黟县宏村镇蜀里村、黟县宏村镇蓬厦村、黟县宏村镇历舍村、黟县西递镇燕川村、黟县柯村镇东坑村、黟县宏潭乡佘溪上村、黟县宏潭乡宏潭村、黟县洪星乡奕村、祁门县祁山镇六都村、祁门县历口镇彭龙村、祁门县历口镇许村村、祁门县历口镇武陵村、祁门县闪里镇文堂村、祁门县闪里镇桃源村、祁门县安凌镇广联村、祁门县新安镇高塘村、祁门县新安镇炼丹石村、祁门县柏溪乡柏溪村、祁门县祁红乡塘坑头村、祁门县芦溪乡奇口村、祁门县芦溪乡查湾村、祁门县古溪乡黄龙口村、祁门县箬坑乡伦坑村、祁门县箬坑乡下汪村、祁门县箬坑乡马山村、屯溪区屯光镇篁墩村、屯溪区屯光镇南溪南村、黄山区谭家桥镇东黄山村、黄山区甘棠镇兴村村、黄山区新明乡樵山村、徽州区杨村乡梅川村、歙县徽城镇南屏村、歙县徽城镇问政村、歙县徽城镇大梅口村、歙县徽城镇鲍川村、歙县昌溪乡双源村、歙县桂林镇黄村村、歙县桂林镇竦口村、歙县璜田乡沙坦村、歙县小川乡临川村、歙县王村镇新安村、歙县王村镇王村村、歙县溪头镇大谷运村、歙县坑口乡金龙潭村、歙县绍濂乡小溪村、歙县杞梓里镇马南村、歙县杞梓里镇官川村、歙县岔口镇文山村、歙县富堨镇青山村、歙县长陔乡韶坑村、休宁县源芳乡渔临村、休宁县蓝田镇西村村、休宁县璜尖乡清溪村、休宁县鹤城乡用余村、黟县碧阳镇丰梧村、黟县柯村镇三合村、祁门县溶口乡景潭村、祁门县安凌镇赤岭村、祁门县安凌镇雷湖村、祁门县小路口镇胜利村、祁门县小路口镇双莲村、祁门县凫峰镇恒峰村、祁门县平里镇贵溪村、祁门县古溪乡谢家村 |

黄山 |

310 |

||

|

国家一、二、三级博物馆 |

安庆博物馆、怀宁县博物馆、太湖县博物馆、安徽中国桐城文化博物馆、潜山市博物馆 |

安庆 |

5 |

|

|

池州市秀山门博物馆 |

池州 |

1 |

||

|

铜陵市博物馆 |

铜陵 |

1 |

||

|

芜湖市博物馆 |

芜湖 |

1 |

||

|

马鞍山市博物馆、马鞍山市三国朱然家族墓地博物馆 |

马鞍山 |

2 |

||

|

安徽博物院、安徽省地质博物馆、渡江战役纪念馆(安徽名人馆)、肥东县博物馆、合肥市李鸿章故居陈列馆、渡江战役总前委旧址纪念馆、巢湖市汉墓博物馆 |

合肥 |

7 |

||

|

滁州市博物馆、凤阳县博物馆、天长市博物馆 |

滁州 |

3 |

||

|

宣城市博物馆、新四军军部旧址纪念馆、广德市博物馆 |

宣城 |

3 |

||

|

安徽中国徽州文化博物馆、歙县博物馆、安徽徽州历史博物馆、休宁县状元博物馆、黄山区博物馆、黄山市徽州区潜口民宅博物馆、祁门县博物馆 |

黄山 |

7 |

||

|

全国红色旅游经典景区 |

安庆市岳西县红二十八军鄂豫皖边区国共和谈旧址、安庆市岳西县及金寨县红二十八军军政及重建旧址、安庆市太湖县刘家畈高干会议旧址、“两弹元勋”邓稼先故居 |

安庆 |

4 |

|

|

芜湖市无为市新四军七师纪念馆、芜湖市王稼祥纪念园、芜湖市板子矶渡江战役第一登陆点纪念碑 |

芜湖 |

3 |

||

|

合肥市庐江县新四军江北指挥部旧址、合肥市肥东县渡江战役总前委旧址 |

合肥 |

2 |

||

|

滁州市定远县藕塘烈士纪念馆及中共中央中原局旧址、来安县新四军二师师部旧址、天长市龙岗抗大分校纪念馆、滁州市凤阳县小岗村 |

滁州 |

4 |

||

|

宣城市泾县皖南事变烈士陵园及新四军军部旧址 |

宣城 |

1 |

||

|

黄山市黄山岩寺新四军军部旧址、黄山红军北上抗日先遣队纪念馆、黄山市黟县皖南苏维埃政府及柯村暴动旧址 |

黄山 |

3 |

||

|

国家A级旅游景区 |

5A |

天柱山风景区 |

安庆 |

1 |

|

九华山风景区 |

池州 |

1 |

||

|

方特旅游区 |

芜湖 |

1 |

||

|

长江采石矶生态旅游区 |

马鞍山 |

1 |

||

|

肥西三河古镇 |

合肥 |

1 |

||

|

琅琊山景区 |

滁州 |

1 |

||

|

绩溪县龙川景区 |

宣城 |

1 |

||

|

黄山风景区、黄山皖南古村落-西递宏村、古徽州文化旅游区(唐模、呈坎、潜口民宅、牌坊群·鲍家花园、徽州古城) |

黄山 |

3 |

||

|

4A |

花亭湖风景区、巨石山生态文化旅游区、菱湖风景区、独秀园景区、五千年文博园景区、嬉子湖生态景区、石莲洞旅游景区、孔雀东南飞景区、明堂山景区、天峡景区、桐城活海旅游区、大别山彩虹瀑布景区、妙道山景区、白马潭景区、山谷流泉文化园景区、天龙关景区、天悦湾养生度假区、大龙山乌龙溪景区、皖光苑旅游景区、桐城孔城老街、白崖寨风景区、天仙峡旅游景区、青云峡景区 |

安庆 |

23 |

|

|

九子岩景区、九华秋浦胜境·大王洞景区、杏花村旅游区、九华天池景区、牯牛降风景区、怪潭景区、蓬莱仙洞旅游景区、秋浦河旅游景区、莲峰云海旅游景区、九天仙寓景区、大愿文化园景区、鱼龙洞景区、石台县仙寓山景区、贵池区秀山门博物馆、醉山野景区、九华神龙谷景区、齐山—平天湖景区 |

池州 |

17 |

||

|

浮山风景区、汉武生态文化园、天井湖景区、永泉旅游度假区、凤凰山景区、铜陵市博物馆景区、大通古镇风景区、西湖湿地景区、梧桐花谷风景区 |

铜陵 |

9 |

||

|

红色山水涧风景区、大浦乡村世界景区、丫山景区、王稼祥纪念园、雨耕山文化旅游景区、鸠兹风景区、赭山公园、鸠兹古镇风景区、枕水官巷、陶辛水韵旅游区、马仁奇峰森林风景旅游区 |

芜湖 |

11 |

||

|

德化堂古床博物馆、大青山李白文化旅游区、鸡笼山-半月湖景区、香泉旅游区、濮塘国家度假公园、褒禅山风景区、太湖山景区、大青山野生动物世界景区 |

马鞍山 |

8 |

||

|

合肥野生动物园、合肥植物园、渡江战役总前委旧址、大圩生态旅游景区、中国(合肥)非物质文化遗产园、肥西老母鸡家园(肥西县吉祥农业山庄景区)、合肥紫蓬山国家森林公园、合肥三国遗址公园、安徽岱山湖旅游度假区、元一双凤湖国际旅游度假区、安徽博物院、合肥包公园、安徽徽园、滨湖国家森林公园景区、巢湖姥山岛景区、冶父山森林公园、中国半汤郁金香高地景区、合肥李鸿章故居陈列馆、紫微洞景区、庐阳区三十岗乡生态农业旅游区、金孔雀温泉度假村、官亭林海、长临古街景区、铭传故里、合肥融创乐园、渡江战役纪念馆(安徽名人馆)、祥源花世界 |

合肥 |

27 |

||

|

皇甫山景区、池杉湖湿地公园、吴敬梓纪念馆、狼巷迷谷风景区、小岗村乡村旅游区、韭山洞风景区、明皇陵风景区 |

滁州 |

7 |

||

|

敬亭山风景区、宣州区宣酒文化园、安徽扬子鳄景区、宣城市龙泉洞景区、宣城市官塘湖景区、郎溪县观天下景区、广德市太极洞景区、广德市箐箐庄园、宁国市恩龙世界木屋村、宁国市夏霖九天银瀑景区、宁国市青龙湾原生态旅游度假区、泾县云岭新四军军部旧址纪念馆、泾县皖南事变烈士陵园、宣城市泾县桃花潭景区、中国宣纸文化园、宣城市水墨汀溪旅游景区、宣城市泾县查济景区、泾县黄田景区、绩溪县鄣山大峡谷景区、绩溪县徽杭古道景区、旌德县江村风景区、旌德县朱旺景区、宣州区水东古镇景区 |

宣城 |

23 |

||

|

花山谜窟、东黄山度假区、翡翠谷、太平湖、九龙瀑、新安江山水画廊、雄村景区、齐云山风景区、赛金花-归园景区、南屏景区、牯牛降、芙蓉谷、新安江滨水旅游区、打鼓岭、古城岩风景区、新四军军部、历溪景区、黎阳in巷、屏山景区、祥源祁红产业文化博览园、谢裕大茶博园 |

黄山 |

21 |

||

|

旅游度假区 |

国家级 |

合肥市巢湖半汤温泉养生度假区 |

合肥 |

1 |

|

黄山黟县国际乡村旅游度假区 |

黄山 |

1 |

||

|

省级 |

安庆市嬉子湖生态旅游度假区、岳西县天悦湾旅游度假区 |

安庆 |

2 |

|

|

青阳县东九华旅游度假区、五溪山色旅游度假区 |

池州 |

2 |

||

|

铜陵市天井湖旅游度假区、铜陵市永泉旅游度假区 |

铜陵 |

2 |

||

|

芜湖市繁昌慢谷旅游度假区、芜湖市南陵县烟墩霭里乡村旅游度假区 |

芜湖 |

2 |

||

|

马鞍山市濮塘旅游度假区 |

马鞍山 |

1 |

||

|

合肥市紫蓬山旅游度假区、合肥市汤池温泉旅游度假区 |

合肥 |

2 |

||

|

来安县兴茂旅游度假区 |

滁州 |

1 |

||

|

宣城市宁国恩龙世界木屋村旅游度假区、泾县桃花潭旅游度假区 |

宣城 |

2 |

||

|

雨润旅游度假区、太平湖旅游度假区、黟县龙江旅游度假区、黄山区东黄山旅游度假区 |

黄山 |

4 |

||

皖公网安备 34060402000001号

皖公网安备 34060402000001号